T h è s e

T h è s e

Le Bắc Bộ de la fin du XIXe siècle à la seconde guerre mondiale

Le Bắc Bộ de la fin du XIXe siècle à la seconde guerre mondiale

Thèse de doctorat d'histoire

Spécialité: connaissance des Tiers mondes

Soutenue le 13 octobre 1992

par Nguyễn Văn Ký

devant un jury composé de :

Mme CHEMILLIER-GENDREAU Monique, Professeur, Université Paris 7, Présidente ;

M. HEMERY Daniel, Maître de conférences, Université Paris 7 ;

M. TRINH Van Thao, Professeur, Universsité d'Aix

M. BROCHEUX Pierre, Maître de conférences, Université Paris 7 ;

M. COULAND Jacques, Maître de conférences, Université Paris 8.

Sujet : La société vietnamienne face à la modernité.

Le Tonkin de la fin du XIXe siècle

à la seconde guerre mondiale

Mention: Très honorable

R E M E R C I E M E N T S

Mes profonds sentiments de gratitude vont tout d'abord à Daniel Hémery qui a bien voulu accepter de me diriger durant toutes ces années de galère. Ce travail n'aurait pas abouti sans sa patience et sa générosité, ses conseils et ses encouragements sous une forme ou sous une autre. A cet égard, Pierre Brocheux et Georges Boudarel en ont fait autant avec leurs conseils précieux et inestimables. Je ne pourrais passer non plus sous silence l'octroi d'une allocation de jeune chercheur par le Labo Tiers-Mondes qui m'a permis de faire un voyage d'étude de trois mois au Vietnam pendant l'été 1990.

Mes remerciements vont également aux chercheurs et spécialistes vietnamiens au Vietnam qui m'ont facilité la tâche. Je pense particulièrement à l'historien Phan Huy Lê, directeur du Centre de coopération sur les études vietnamiennes, et à ses collaborateurs; aux ethnologues Diêp Dinh Hoa et Nguyên Tu Chi, aux historiens Dinh Xuân Lâm et Dào Hùng, aux professeurs de littérature Trân Dinh Huou et Truong Chinh, au littérateur de culture populaire Lê Trung Vu, au spécialiste des arts populaires Nguyên Du Chi, aux écrivains Tô hoài et Bui Hiên, au musicien Nguyên Xuân Khoat et à la chanteuse Kim Dung, etc, etc. La liste serait trop longue à énumérer.

Je tiens aussi à remercier Monsieur Hoàng Xuân Han pour sa gentillesse, et les conseils qu'il m'a donnés au cours des deux entretiens que j'ai eus avec lui.

Enfin, que mes proches trouvent ici l'expression de mes pensées les plus amicales; et particulièrement Anne Bagot qui m'a soutenu ces dernières années par sa patience et sa compréhension. D'ailleurs la relecture qu'elle a faite aurait été difficilement remplaçable .

ABREVIATIONS & SIGLES

AN : Archives antionales du dépôt de Hà nôi.

ASI : Annuaire statistique de l'Indochine.

BAVH : Bulletin des amis du vieux Huê.

BGIP : Bulletin général de l'instruction publique.

BSEI : Bulletin de la société des études indochinoises

CEDAOM : Centre des Archives d'Outre-Mer.

Coll : Collection.

Ed : Edition.

EFEO : Ecole française d'Extrême-Orient.

ESSH : Editions des Sciences sociales de Hà nôi.

IDEO : Imprimerie d'Extrême-Orient.

Imp. : Imprimerie.

IN : Imprimerie nationale.

Pub : Publication.

Vol.: Volume.

AVANT-PROPOS

Si la modernité est devenue un thème à la mode en France dans les années 1980, que représentait-elle pour le Vietnam de l'époque coloniale ? La séduisante civilisation occidentale à travers l'entreprise colonisatrice a-t-elle rallié les classes dirigeantes vietnamiennes fortement opposées dans le passé à toute innovation ? La rencontre de deux cultures, l'une matérielle, axée sur le savoir scientifique, et l'autre morale, basée sur les connaissances littéraires, ne constituait-elle pas déjà en soi un mélange explosif ? Il reste cependant à définir les conditions de cette rencontre, de même à comprendre les processus qui l'ont conduite vers telle ou telle finalité.

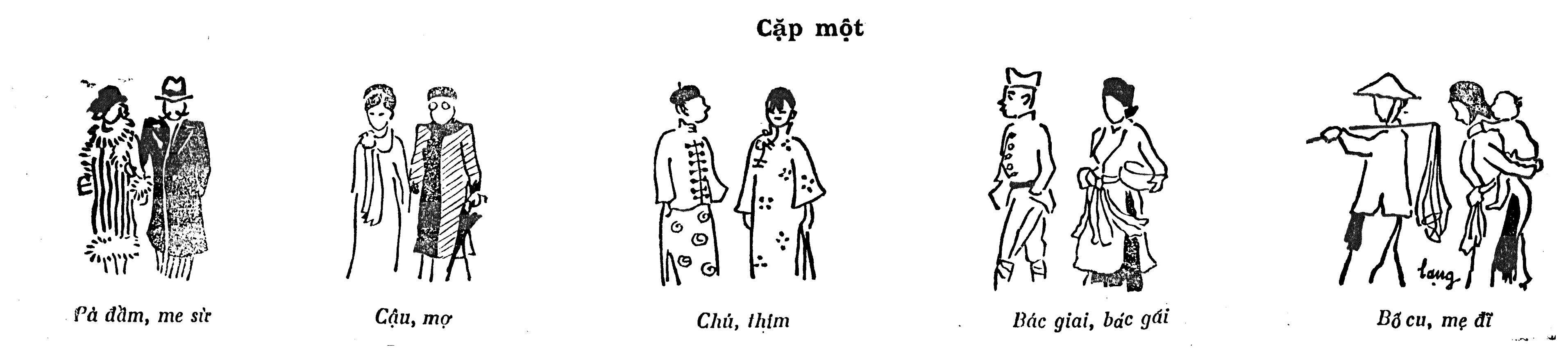

L'histoire sociale et culturelle du Vietnam pendant les quatre premières décennies du siècle est riche de renseignements et d'événements reflétant, si l'on peut dire, l'image d'un vaste laboratoire de transformations qui brassent à la fois les idées, les pratiques sociales et les hommes. La colonisation comme facteur et promoteur de modernité a réussi à minimiser, ne serait-ce que pour un temps, la question nationale. Ce déplacement du centre de gravité a eu pour conséquence la montée de la question culturelle comme préalable à tout changement en profondeur, du moins pour certains Vietnamiens. Ce qui s'est produit à cette époque n'avait sans doute pas son équivalent dans le passé. On assiste à la fois à des innovations et à des remises en cause profonde des valeurs traditionnelles, surtout celles léguées par le confucianisme d'Etat. La plupart des lettrés de l'ancienne école se résignent à regarder disparaître leur point d'appui, tandis que certains d'entre eux se décident à rattraper le train de la modernité, du moins sur le plan culturel. Plus radicale que ces derniers, la jeune génération formée aux idées modernes de l'Occident tourne définitivement le dos au passé en créant de nouveaux modes d'expression. A cet égard, la poésie et la littérature modernes constituent les deux principaux pôles d'attraction, par lesquels les jeunes intellectuels esquissent une nouvelle société. La presse florissante des années 1930 devient leur moyen favori pour affirmer les idées modernes et pour s'affirmer comme partie prenante de ces transformations en cours. Leurs sensibilités et leurs approches différentes les conduisent à une sorte de répartition des tâches dans une même entreprise. Les poètes s'aventurent dans les profondeurs de l'âme tandis que les écrivains s'efforcent de démonter les mécanismes sociaux qui entravent la bonne marche du progrès. Dans ce vaste chantier, les femmes contribuent à redéfinir leur rôle vis-à-vis de la famille et de la société. Par ailleurs, ces transformations font apparaître un déphasage entre la ville peuplée d'éléments modernes et la campagne, vivier du peuple vietnamien, qui continue à observer les pratiques et les coutumes ancestrales. Au fur et à mesure que la modernité avance cette dichotomie qui sépare les deux mondes apparaît de plus en plus nette. La fin des années 1930 apporte sur ce point une illustration formelle et exemplaire.

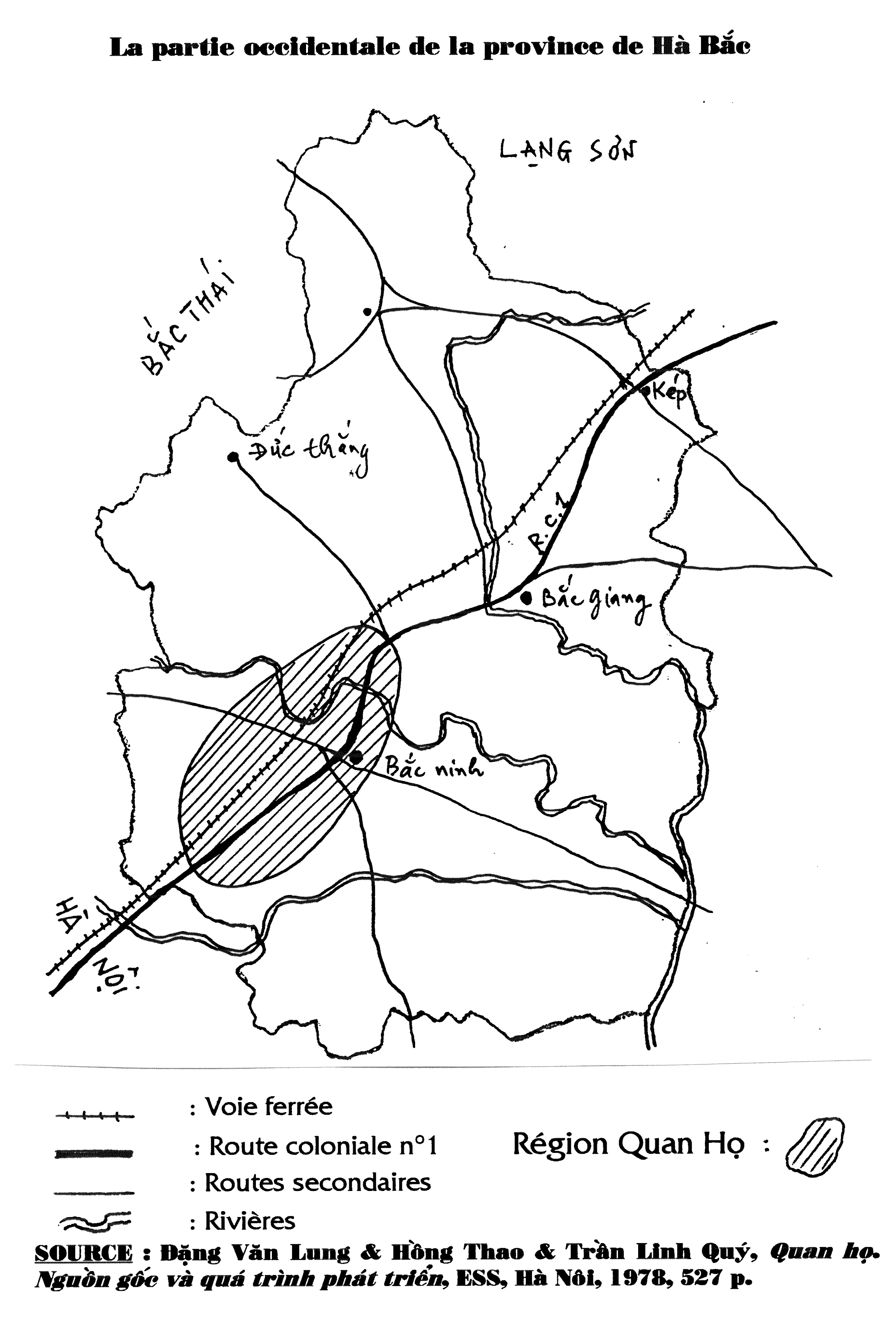

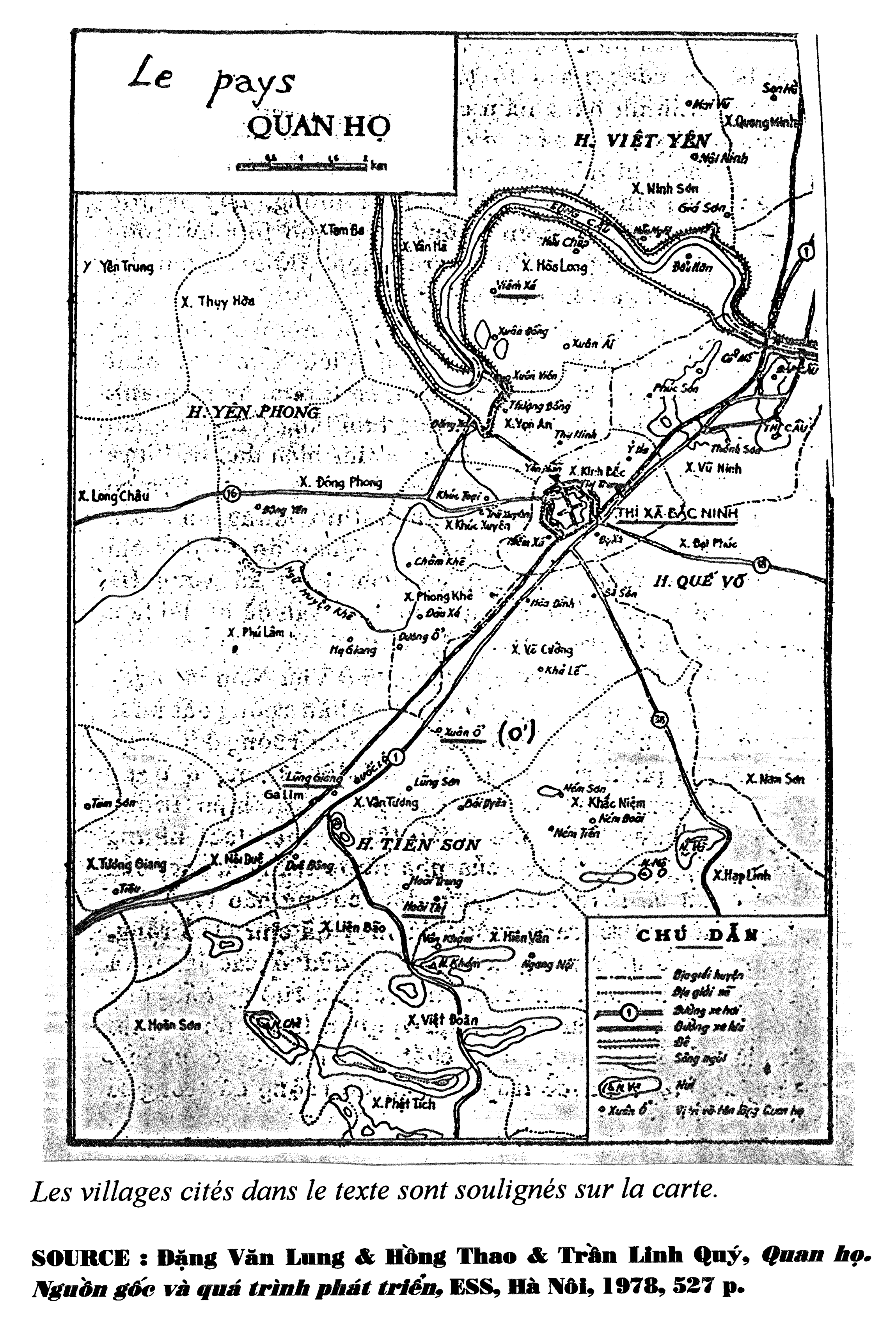

Loin d'épuiser toutes les questions soulevées, les analyses avancées dans ce travail n'ont qu'une valeur indicative et provisoire, car bien des zones d'ombre restent à être éclaircies. Par ailleurs, non seulement l'étendue du sujet rend difficile l'approfondissement de tous les aspects traités, mais elle interdit encore la prise en compte de tous les facteurs susceptibles d'influer sur le cours des événements. A cela s'ajoutent les sources incomplètes ou partiellement rassemblées qui viennent limiter les investigations. Ainsi la colonisation comme "agent de modernisation" ne sera traitée que d'une manière partielle à travers uniquement l'enseignement, les sciences et les techniques, et la santé. Il en sera de même avec "les milieux porteurs de modernité", la Cour et le contingent de tirailleurs, d'ouvriers non spécialisés (ONS) auraient pu faire partie de cette enquête. Dans le domaine culturel, nous regrettons de n'avoir pu faire une rétrospective sur la peinture et sur la chanson modernes, nées l'une dans les années 1930 et l'autre dans les années 1940. Si la vie matérielle est abordée à travers "les identités corporelles", tout ce qui relève de la consommation et de l'utilisation des moyens de communications comme le train, le vélo, le pousse-pousse, etc., ne figure pas malheureusement dans ce travail. Enfin, les traditions populaires et régionales d'ailleurs fort riches et fort vivaces encore pendant la colonisation ne seront traitées qu'à travers le quan ho.

C'est la raison pour laquelle, des renvois fréquents tout au long de ce travail vers d'autres auteurs ou d'autres ouvrages plus spécialisés visent à compléter les choses dites. Peut-être tous ceux qui s'intéressent à cette période de l'histoire sociale du Vietnam trouveront-ils l'esquisse d'une société à l'épreuve des temps modernes, avec ses acquis et ses contradictions. Si le passé permet d'appréhender le présent, le présent peut aussi expliquer le passé.

I N T R O D U C T I O N

QU'EST-CE QUE LA MODERNITÉ ?

La réplique d'un jeune Beur: "Touche pas à mon pote", adressée à un agent de la RATP (Régie autonome des transports parisiens), pour défendre son copain menacé, est apparue comme symbole d'un mouvement de jeunes des années 1980 en France. Ainsi, le recours au contexte économico-politique et à l'environnement socio-culturel qui ont donné naissance à une expression, complétant la recherche de l'origine étymologique, constitue souvent une étape vers la compréhension des idées exprimées à travers des vocables. Bref, l'histoire des mots a en outre l'avantage de nous amener au coeur du débat, à l'essentiel qui, parfois, pourrait être camouflé, maquillé pour perdurer.

Il est ainsi utile de localiser dans l'espace et dans le temps le terme "modernité". Ce mot vient du bas latin modernus qui, dérivé lui-même de modo ("récemment"), est attesté pour la première fois dans la dernière décennie du Ve siècle, au temps où se faisait le passage de l'Antiquité romaine au monde nouveau de la Chrétienté 1. Déjà, à cette époque, modernus ne signifiait pas simplement "nouveau" mais "actuel". S'il a fallu attendre jusqu'en 1849 pour que le substantif "modernité" fût reconnu, l'adjectif "moderne", quant à lui, avait vu le jour bien avant, en 1361, c'est-à-dire un siècle avant la chute de Constantinople, point de départ de l'Histoire moderne de l'Europe et de ses espaces d'influence. Ce qui nous conduit par la même occasion à admettre provisoirement que l'idée du moderne, faute d'une historiographie complète sur les autres régions du monde (Amérique précolombienne, Afrique, Asie) puisait ses racines dans la pensée de l'Occident.

Mais une idée, comme un individu, doit s'affirmer face à son adversaire, voire le renverser avant d'être reconnue, surtout quand celui-ci est en position dominante. A l'apogée du Classicisme français, Charles Perrault contestait le 27 janvier 1687, devant l'Académie française, le règne sans partage de cet idéal humaniste et universaliste de perfection, marquant ainsi le début d'une querelle, celle des Anciens et des Modernes. Armé des progrès scientifiques et techniques développés depuis Copernic et Descartes, et de la philosophie des temps nouveaux, cet académicien s'est insurgé contre les Anciens pour affirmer que dans les rapports des temps modernes à l'Antiquité, les Modernes étaient bien le "maître" et non "l'élève" 1.

Ainsi le rapport de forces a été inversé. La Querelle est devenue dans l'histoire de la pensée occidentale l'aube d'une nouvelle époque: le Siècle des Lumières.

Dès sa naissance, la modernité a été érigée en mot d'ordre d'une nouvelle esthétique par Baudelaire. Pour "ce théoricien du Beau", La modernité c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable 2. Cette modernité se voulait l'empreinte d'une nouvelle ère dans l'histoire, baptisée "Romantisme". Mais déjà à cette date, la modernité apparut non comme une philosophie, une réalité temporelle, mais bien comme un mouvement perpétuel qui allait rallier le temps, gagner l'espace, pénétrer la vie avant de se transformer en conscience; laquelle viendrait à son tour se détacher de la conscience romantique qualifiée de "figure de classicisme" à l'épreuve du temps 1.

Plus d'un siècle après, cette distinction reste maintenue malgré la substitution du modernisme au romantisme. En effet, la notion de modernisme est bien postérieure à celle de modernité puisqu'elle n'apparut que vers la fin du XIXe siècle. Ce "culte du nouveau pour le nouveau", pour reprendre les termes de Henri Lefebvre dans son Introduction à la modernité, apparaît plutôt comme un spectacle triomphaliste que comme l'aboutissement d'un travail critique, car il impose ses vues à tous ceux qui discutent ou refusent, sous la menace d'être rejetés dans le démodé 2. Dans un ouvrage consacré à cette question, Georges Balandier écarte toute confusion :

Le modernisme s'en distingue (du romantisme) en tant que mode, concession à ce qu'une époque porte en surface sans inscription dans la durée, illusion produite par l'intégration hâtive à l'oeuvre d'aspects contemporains, par l'incorporation de courants culturels pour un temps dominants, par le recours aux mots et signes qui provoquent l'attention et le succès précaire. Au contraire, la modernité de la création requiert de fuir ces commodités; elle exige une constante remise en question; elle est recherche, expérience, aventure qui la fait difficilement situable ou détériorisée. Elle impose l'exploration de nouveaux possibles. Ce que Roland Barthes formulait autrement : "Etre moderne c'est savoir ce qui n'est plus possible" 1.

Dans ce XIXe siècle riche de bouleversements et de rebondissements, le contour de la modernité se précise avec deux analyses. Si Baudelaire, "poète maudit, marqué par la Révolution et son échec", était le penseur de la modernité sur le plan esthétique, Henri Lefebvre a montré que Marx cherchait, à la même époque, à donner un contenu à la modernité politique 2. D'après Marx, "l'abstraction de l'Etat comme tel n'appartient qu'aux temps modernes, parce que l'abstraction de la vie privée n'appartient qu'aux temps modernes. L'abstraction de l'Etat politique est un produit moderne" 3. Dans le contexte révolutionnaire de 1848 Marx esquissa le contour d'une société post-révolutionnaire qui abolirait "l'intolérable distance entre le privé et le public, entre le particulier et le général, entre la nature et l'homme, entre ce qui se passe au niveau du quotidien et ce qui se passe au niveau des instances supérieures et sublimes, l'Etat, la philosophie, l'art" 4. En effet, tandis que Baudelaire subordonnait à l'art les autres connaissances et actions, Marx plaçait la connaissance politique au-dessus de tout. L'échec relatif de 1848 conduisit Marx à réviser ses optiques en prenant en considération d'autres dimensions, notamment l'économique. Henri Lefbvre qui a décortiqué à la loupe les textes en rapport avec la modernité de Baudelaire et de Marx , en arrive à la conclusion suivante :

" La modernité, dans la société bourgeoise, ce sera l'ombre de la révolution possible et manquée, sa parodie" 1.

Si Hegel fut le premier philosophe à développer en toute clarté un concept de la modernité 2, aujourd'hui encore, en Occident, la modernité suscite des interrogations, des débats, des réflexions de la part des spécialistes de compétences diverses (philosophes, anthropologues, sociologues, historiens ...), soucieux de lui donner un sens. Mais c'est un concept qui semble assez vain à l'historien de 1984 3. Modernité est étroitement liée à rationalité d'après Hegel. En élargissant son champ, la modernité se confond avec les "temps modernes" caractérisés par la subjectivité qui comporte avant tout quatre connotations : l'individualisme, le droit à la critique, l'autonomie de l'action et la philosophie idéaliste 4, car elle recouvre de l'intimité à la vie publique, de la philosophie à la religion, de l'histoire à l'économie 5. En d'autres termes Jean Baudrillard dirait "inextricablement mythe et réalité, la modernité se spécifie dans tous les domaines: État moderne, technique moderne, musique et peinture modernes, moeurs et idées modernes...6 Mais en aucun cas, ce sociologue ne définit la modernité comme un concept, que ce soit sociologique, philosophique, politique ou historique. Par conséquent, il n'y a pas de lois de la modernité, il n'y a que des traits de la modernité; il n'y a pas non plus de théorie, mais une logique de la modernité, et une idéologie 7.

"De tous côtés, écrit Roger Pol-Droit, on en a plein la bouche, mais nul ne sait exactement de quoi il retourne 1, un mot ayant plus de valeur que de sens 2".

Idéologie et valeur engendrent nécessairement prise de position et controverse. "La querelle des Anciens et des Modernes" au XVIIIe siècle reste exemplaire. A notre époque, les sources n'ont pas tari. Jean Chesneaux, dans un essai et un article, a mis en relief "les effets pervers de la modernité dont l'immédiat, l'instantané, l'éphémère, le caroussel des artéfacts qui se renouvellent à des cadences toujours plus rapides, et donc la perte de perspective entre présent, passé, avenir" 3. Christian Bouchindhomme et Rainer Rochlitz, les deux traducteurs de l'ouvrage de Jürgen Habermas cité plus haut, n'hésitent pas à écrire dans l'avant propos que décrire la modernité revient dès lors à décrire le cheminement d'une raison folle, au regard de la réalité contemporaine. Ou Michel Leiris encore, qui la tourne en dérision en la faisant rimer avec "merdonité" 4. A l'opposé, d'autres associent la modernité à l'idée du progrès: progrès scientifique et technique, progrès du confort et du bien-être, progrès économique et social, progrès qui permet à l'individu de s'affirmer, "d'échapper aux pressions des institutions, aux diktats des idéologiess 5. Si le substantif "modernité" appelle une certaine confusion, l'adjectif "moderne" semble un acquis, par opposition à "traditionnel" voire "archaïque". On emploie et on accepte facilement son sens: "la vie moderne", "la famille moderne", "l'homme moderne", "la femme moderne", "l'art moderne"...

Sur l'autre front, la modernité se définit par rapport à la tradition qui ne constitue pas en soi une inertie, car "toute société porte en elle des potentialités alternatives". Ancrées mais non enfermées dans le passé, celles-ci pourraient devenir selon les conditions historiques un leitmotiv de la sauvegarde des valeurs et pratiques sociales, cas du traditionalisme fondamental; ou une inspiration réformatrice, cas du traditionalisme formel; ou bien encore une source de contestation qui alimente les revendications politiques sous couvert des croyances, cas du traditionalisme de résistance; et enfin un moyen de sauver la mise face à une situation chaotique, cas du pseudo-traditionalisme 1.

Quoi qu'il en soit, le passage de la tradition à la modernité ne se fait guère sans heurts, sans remise en cause des pratiques sociales, des habitudes culturelles, des concepts tenus pour acquis. De même, le retour à la tradition s'effectue souvent dans un contexte issu d'affrontements de courants contradictoires. La tradition se positionne plutôt comme une réaction à une vision hégémonique, que comme une force nouvelle arrivée au terme de sa maturité.

De cette esquisse de la modernité, on peut néanmoins tirer quelques remarques:

- la modernité se caractérise par sa propre dynamique qui dépasse les frontières temporelles et spatiales puisqu'elle est sans cesse remise en question;

- quand elle avance elle met en branle des structures sociales; ses effets sont comparables à ceux des conquérants, arrivés en terre nouvelle, qui divisent une communauté en collaborateurs et résistants;

- la faiblesse de la tradition réside dans le fait qu'elle ne se définit que par rapport à une société donnée, cantonnée dans un espace délimité, malgré la diversité des sociétés et des cultures;

- l'image des sociétés traditionnelles traversées par la modernité est celle des villages de pêcheurs situés sur les berges d'un fleuve dont les crues les ignorent.

Pour subsister, se protéger ou se maintenir face aux éventualités dévastatrices, la tradition n'a d'autres alternatives que de dresser un mur assez solide autour d'elle ou de s'interroger sur sa nature et ses raisons existentielles. Dans le deuxième cas de figure, il va de soi qu'elle cherche à savoir ce que la modernité pourrait lui apporter pour combler ses failles. On entre alors dans le domaine de la philosophie. Élaborée ou non, écrite ou orale, la tradition s'appuie sur celle-ci, le référent de toutes pratiques sociales et culturelles.

Transposé aux civilisations et cultures des Tiers Mondes en général et à celles du Vietnam en particulier, le "concept de la modernité", fruit de la civilisation occidentale, garde-il le même sens, le même contenu? "Les affrontements politiques, dit Georges Balandier, des pays d'Afrique noire, s'expriment dans une large mesure, mais non exclusivement, par le débat du traditionnel et du moderne" 1. Qu'est-ce que la modernité représente pour un pays colonisé en lutte pour l'indépendance, pour sa classe dirigeante qui a longtemps vécu dans l'ombre du confucianisme, pour la masse paysanne qui coule sa vie derrière une haie de bambou, frontière séparant le village du territoire national ? Qu'y-avait-il de moderne dans l'engagement et dans l'action des révolutionnaires communistes vietnamiens pendant la colonisation ? La modernité était-elle porteuse d'une solution de rechange ? A quelle date remonte le débat sur la modernité dans la société vietnamienne si débat y avait ? Sur un autre plan, la famille vietnamienne a-t-elle résisté ou succombé aux agents de la modernité et auxquels ? La modernité était-elle pour quelque chose dans l'émancipation des femmes, dans la remise en question de leur rôle dans la société vietnamienne des années 1920 et 1930 ? Quels étaient les effets de cette remise en cause ? Comment les Vietnamiens en tant qu'individu et en tant collectif ont-ils réagi ? D'ailleurs, l'individu existait-il dans les anciennes structures sociales vietnamiennes ? L'individu est-il une notion moderne ?

PRESENTATION DES SOURCES

Tout questionnement sur une époque, sur un événement nécessite des sources pour être éclairci. Quelle approche envisager pour étudier la société vietnamienne de l'époque coloniale dont la littérature vietnamienne n'a laissé que peu d'écrits. Quant à la littérature en langue française, elle la traite de façon sporadique. Si l'ouvrage du prête Nguyên Van Phong 1 présente un certain intérêt, à savoir le cadre traditionnel de la société vietnamienne, ses usages, la période traitée se situe avant celle qui nous intéresse particulièrement d'une part, et d'autre part, l'auteur s'est basé uniquement sur la littérature en langue française. Autrement dit, la société vietnamienne a été étudiée d'une manière statique et non dynamique, et à partir du point de vue colonial uniquement. Il est vrai par ailleurs que la période 1882-1902 étudiée par Nguyên Van Phong ne présente pas un intérêt particulier dans la problématique de transformation sociale. Quant aux récents travaux des historiens de Hà nôi, la question politique a été privilégiée aux dépens de la question sociale. Depuis ces quartes dernières années, à la suite de la proclamation du "Renouveau" (Dôi moi), certains d'entre eux se posent des questions sur cette dimension sociale tout en la considérant plutôt comme résultante de courants politiques différents voire contradictoires, que comme objet d'étude en soi. Cependant, ils reconnaissent que l'histoire du Vietnam, de la colonisation à nos jours reste à revoir pour relativiser la position prise par les dirigeants qui ont négligé les autres champs autre que politique. Le peuple ne reste pas pour autant passif car la tradition populaire dit :"Devient roi celui qui est vainqueur et rebelle celui qui est vaincu" (duoc làm vua thua làm giac).

Ces préliminaires étant posés, l'histoire sociale du Vietnam de l'époque coloniale demeure un terrain vierge qui n'intéresse pas uniquement l'histoire mais aussi d'autres disciplines: anthropologie, sociologie, art, littérature...

Ainsi le recours aux sources diverses et à l'approche pluridisciplinaire s'impose. Gérard Vincent, dans un chapitre traitant du secret de la vie privée, s'est posé la question "Où sont les lieux de mémoire de la vie privée? 1". On pourrait en dire autant des "lieux de mémoire" de la vie paysanne traditionnelle vietnamienne. Nous nous sommes heurtés en effet à une double difficulté.

D'abord, quand les sources écrites existent, elles proviennent sans doute d'une petite minorité de la population qui occupent le sommet de l'échelle sociale et qui prétendent représenter les restants; sinon, il serait possible de chercher dans la mémoire collective transmise par le biais de la littérature orale sous différentes formes : légendes, dictons, adages, proverbes, chansons populaires, etc. Même si des efforts ont été réalisés par des spécialistes de Hà nôi qui avaient cherché à localiser certaines de ces sources orales par région, le problème de datation et d'interprétation reste entier. On peut citer par exemple, Tuc ngu, ca dao, dân ca Hà tây (Adages et chansons populaires de Hà tây), édité en 1975; Tuc ngu, dân ca, ca dao, vè Thanh hoa (Adages et chansons populaires de Thanh hoa), édité en 1983; Phuong ngôn, tuc ngu, ca dao (Proverbes, adages et chansons populaires de Hà nam ninh), édité en 1987; etc. Nous ne disposons pas non plus de sources laissées par "les médecins de campagnes", "les petits fonctionnaires" et "les érudits locaux", les trois grands catégories d'observateurs qui, d'après Edward Shorter, "ont une bonne connaissance de l'expérience des classes populaires tout en étant suffisamment cultivés pour coucher leurs impressions sur le papier" 2. Reste donc l'indispensable expérience de terrain, irremplaçable pour toute enquête à caractère anthropologique afin de combler dans la mesure du possible les lacunes. En effet, si les traditions se maintiennent, c'est grâce à un ensemble de pratiques sociales, de croyances, de modes de vie, de représentations et de systèmes de valeurs qui sont transmis de génération en génération. Cet ensemble constitue la mémoire vivante, sa continuité dans le temps, et sa vivacité dans le quotidien. Cependant le contexte socio-économique, les événements politiques ou tout autre fait extérieur d'une ampleur importante peuvent produire des incidences, faire dévier la marche habituelle ou geler certaines pratiques. On remarque, par exemple, que durant la guerre de libération nationale (1946-1954), certaines traditions populaires ont été bannies (par les dirigeants vietnamiens), des lieux de culte (pagodes, temples, maisons communales) détruits au nom d'une nouvelle conscience politique qui voulait enrayer les croyances et les superstitions, des pratiques sociales à leur tour abandonnées au profit d'une rigueur économique qui ignorait que la cohésion d'une tradition ne pouvait se maintenir que grâce à l'articulation de ses composantes.

Faire du terrain dans notre cas exige des moyens matériels non négligeables. Grâce au concours du Laboratoire Tiers Mondes, nous avons obtenu des sources de financement pour une mission de trois mois au Vietnam. Ce voyage rentrait dans le cadre de la coopération entre Paris 7 et l'Université de Hà nôi par l'intermédiaire du Centre de coopération sur les études vietnamiennes.

Ce séjour au Vietnam avait pour objectifs de compléter la documentation, de faire une enquête sur la culture villageoise, d'échanger des points de vue avec des spécialistes, de recueillir des témoignages sur la confrontation des deux cultures. Deux critères nous semblaient les plus importants concernant les témoignages : l'âge (plus de 60 ans), et le milieu social en rapport avec les questions abordées.

Les entretiens à caractère thématique adaptables à chaque interlocuteur ont été préparés sous forme de guides semi-directif. Parallèlement au dépouillement des Archives nationales de la période coloniale concernant le Tonkin, un travail d'observation de la vie quotidienne a été nécessaire à la mise en relief de la réalité vietnamienne et à la compréhension de la vivacité des traditions et usages.

Le choix du terrain d'enquête a été déterminé par des articles de journaux et à un moindre degré par le recueil des proverbes et chansons populaires de Nguyên Van Ngoc 1. Dans ces lectures, trois villages aux environs de Hà nôi avaient retenu notre attention. D'abord le village La, situé à proximité de Hà dông, dont les moeurs ne semblent pas aussi austères qu'on ne le croit; puis le village Lim, sur la route de Bac ninh, réputé par sa traditionnelle fête annuelle regroupant les artistes du Quan ho de la région, et enfin un autre village qui célébrait le culte du Ong Dùng bà Dà (Monsieur Dùng Madame Dà). Pour des raisons d'ordre pratique, nous n'avons pu nous rendre à ce dernier village, cependant, nous avons fait deux petits séjours au village Hoài thi qui se trouve à deux kilomètres de Lim et qui serait une des origines possibles de la tradition du Quan ho. Cette piste nous a été suggérée par l'ethnologue Diêp Dinh Hoa, spécialiste de la culture populaire vietnamienne. Un autre village de la province de Vinh phu devait faire l'objet d'une enquête sur les cultes de la fécondité, mais les circonstances n'ont pas permis de la réaliser.

Nous regrettons surtout les séjours trop courts dans les villages de l'enquête (5 jours à Hoài thi, 3 jours à Lim, et deux jours à La), car les conditions n'ont pas été réunis pour effectuer des séjours plus longs comme nous l'avions souhaité. A notre avis, il nous aurait fallu plusieurs semaines, voire plusieurs mois de vie commune avec les villageois pour que les contacts fussent vraiment tissés, condition indispensable pour gagner leur confiance, si la confiance finit par s'établir. Nous partageons sans réserve la démarche exposée par Georges Condominas dans son ouvrage L'exotique au quotidien 1, faisant de l'enquêteur une personne intégrée au milieu et à la communauté étudiés. Car c'est souvent au détour d'une conversation sans importance qu'on recueille des propos riches de sens, des allusions donnant matière à réflexion; et par ailleurs, les révélations, les questions touchant aux tabous, ne peuvent voir le jour que devant une personne de confiance dont on ne redoute ni les intentions ni les jugements. Néanmoins nos courts séjours ont été en partie compensés par le sentiment d'appartenance à la même communauté linguistique exprimé implicitement par les villageois, ce qui a facilité les contacts et les échanges.

LES ARCHIVES NATIONALES, 31B Tràng thi, Hà nôi.

Pendant la colonisation il existait cinq dépôts d'archives en Indochine:

- le dépôt central de Hà nôi;

- le dépôt du gouvernement de la Cochinchine à Sài gon;

- le dépôt de la Résidence supérieure en Annam à Huê;

- et deux dépôts, l'un au Cambodge et l'autre au Laos.

Si l'Annam disposait dès 1897 d'un service d'archives bien organisé, le Tonkin a été laissé pour compte car l'effort "s'est borné à la rédaction d'une belle circulaire 2". On était en 1907. Quant à la Cochinchine, le gouvernement a constaté "la nécessité de réorganiser son service d'archives dans la séance du Conseil colonial du 29 septembre 1902 pour supplier aux désordres 1". Mais il fallut attendre 1917, sous le gouvernement d'Albert Sarraut, pour que cette question fût réglée. En effet, c'est grâce à l'impulsion du directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, Louis Finot, qui demanda à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres la désignation d'un spécialiste qu'un ancien élève de l'Ecole nationale de Chartes, Paul Boudet, archiviste paléographe, a été ainsi nommé directeur des Archives et Bibliothèques de l'Indochine.

On constate donc que les Archives conservées à Hà nôi ont été classées suivant le même modèle de celles de France. Il existe plusieurs Fonds à Hà nôi:

- Fonds du Gouvernement général (Gougal);

- Fonds de la Résidence supérieure du Tonkin (Résuper du Tonkin);

- Fonds de la Mairie de Hà nôi;

- Fonds de la mairie de Hai phong;

- Fonds de la Province de Hà dông et celui de Phu tho.

Pour des raison d'ordre matériel nous n'avons pu consulter que partiellement les fonds mentionnés. Malgré la lourdeur bureaucratique dans la gestion des Archives, nous avons pu travailler dans des conditions acceptables grâce à l'accueil chaleureux du personnel.

LES BIBLIOTHEQUES

Nous avons surtout exploité les fonds de la Bibliothèque nationale et ceux du Centre d'information des sciences sociales. En dépit des conditions matérielles précaires ces deux bibliothèques disposent des ouvrages difficiles à trouver en France, notamment des travaux des dernières décennies parus au Vietnam. Nous nous sommes particulièrement intéressés aux écrits récents sur les traditions paysannes, aux pièces de théâtre datant des années 1930. Les albums de photos nous auraient été précieux, mais ils ont tous disparus de la circulation. En effet on constate qu'un nombre non négligeable d'ouvrages se sont évaporés. On apprend par ailleurs que le fonds de la Bibliothèque nationale a été plusieurs fois transféré durant ces dernières décennies sous la menace de la guerre (dans les années 1960 et 1970 et au déclenchement des hostilités avec la Chine). A la section des périodiques de la Bibliothèque nationale, notre attention s'est porté sur la collection de la revue Van su dia (Littérature-Histoire-Géographie) devenue par la suite Nghiên cuu lich su (Recherche historique). En fin de consultation nous nous sommes rendus comptes que ces deux revues ne représentent pas un intérêt particulier pour notre sujet. Sinon, pas de grandes découvertes. Les collections des journaux de l'époque coloniale qui présentent pour nous un intérêt certain sont souvent très incomplètes, beaucoup plus qu'en France. Quant au fonds de l'Institut d'histoire, nous n'avons pu y accéder à cause des travaux d'aménagement en cours.

AUTRES SOURCES EN FRANCE

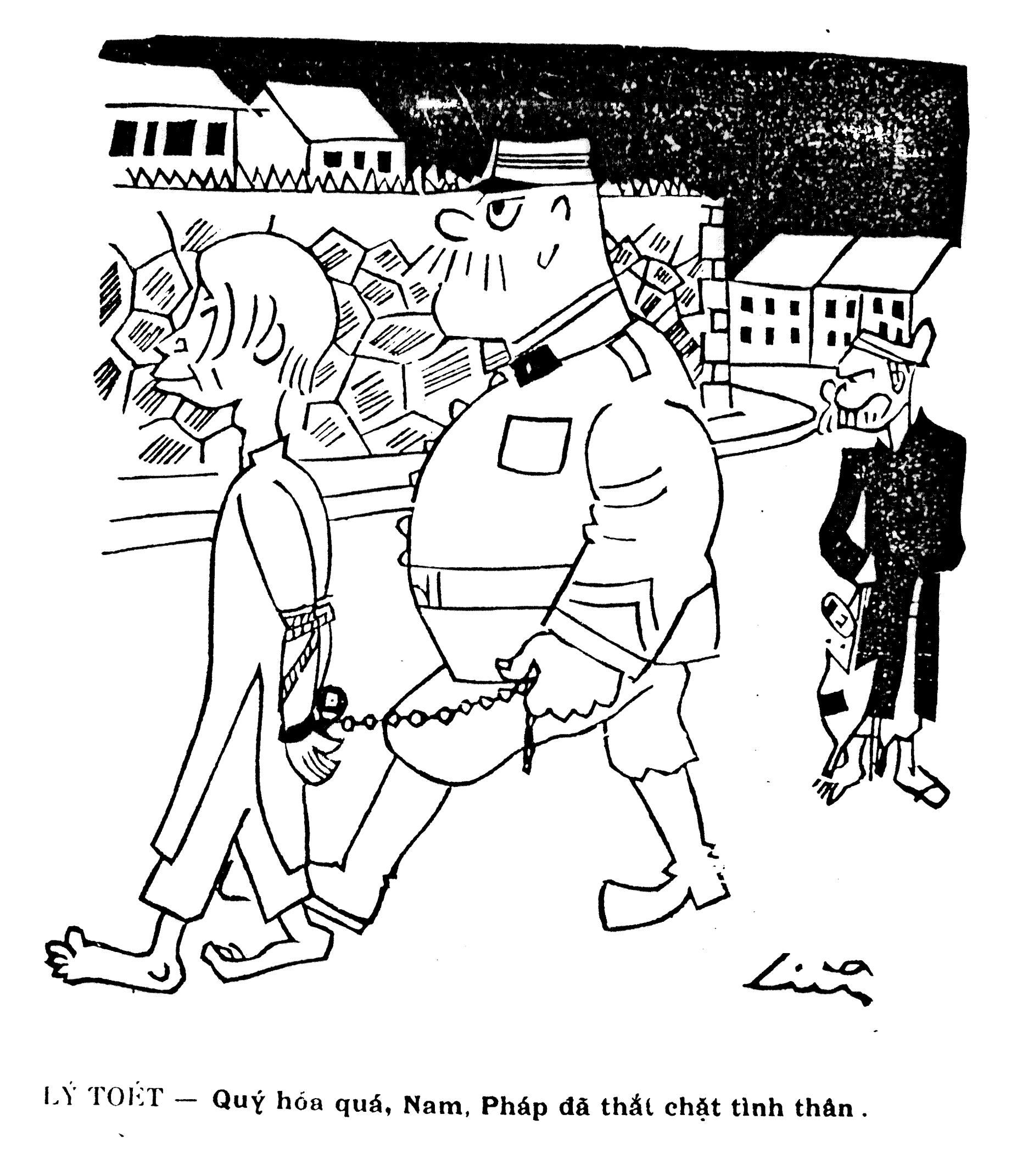

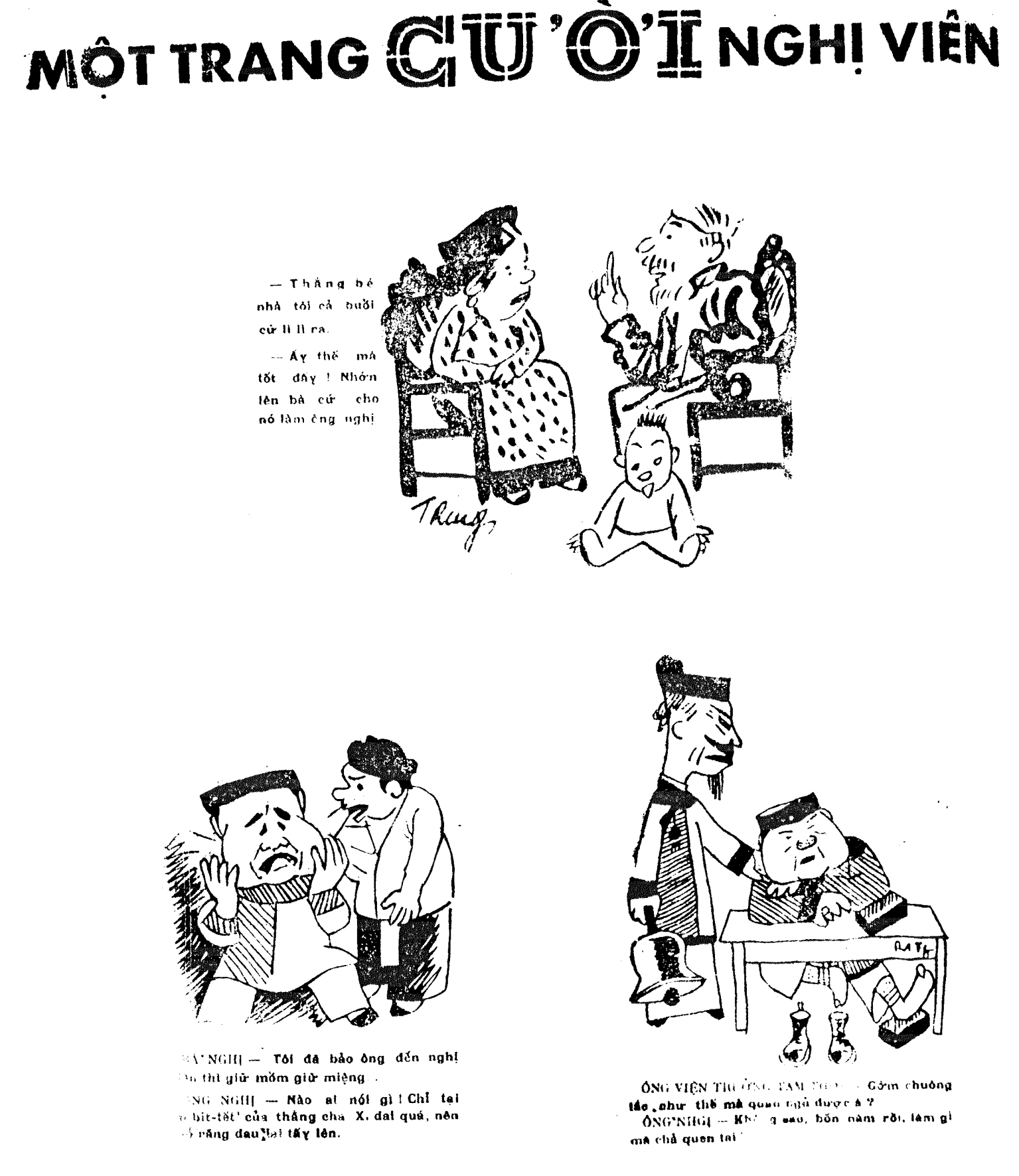

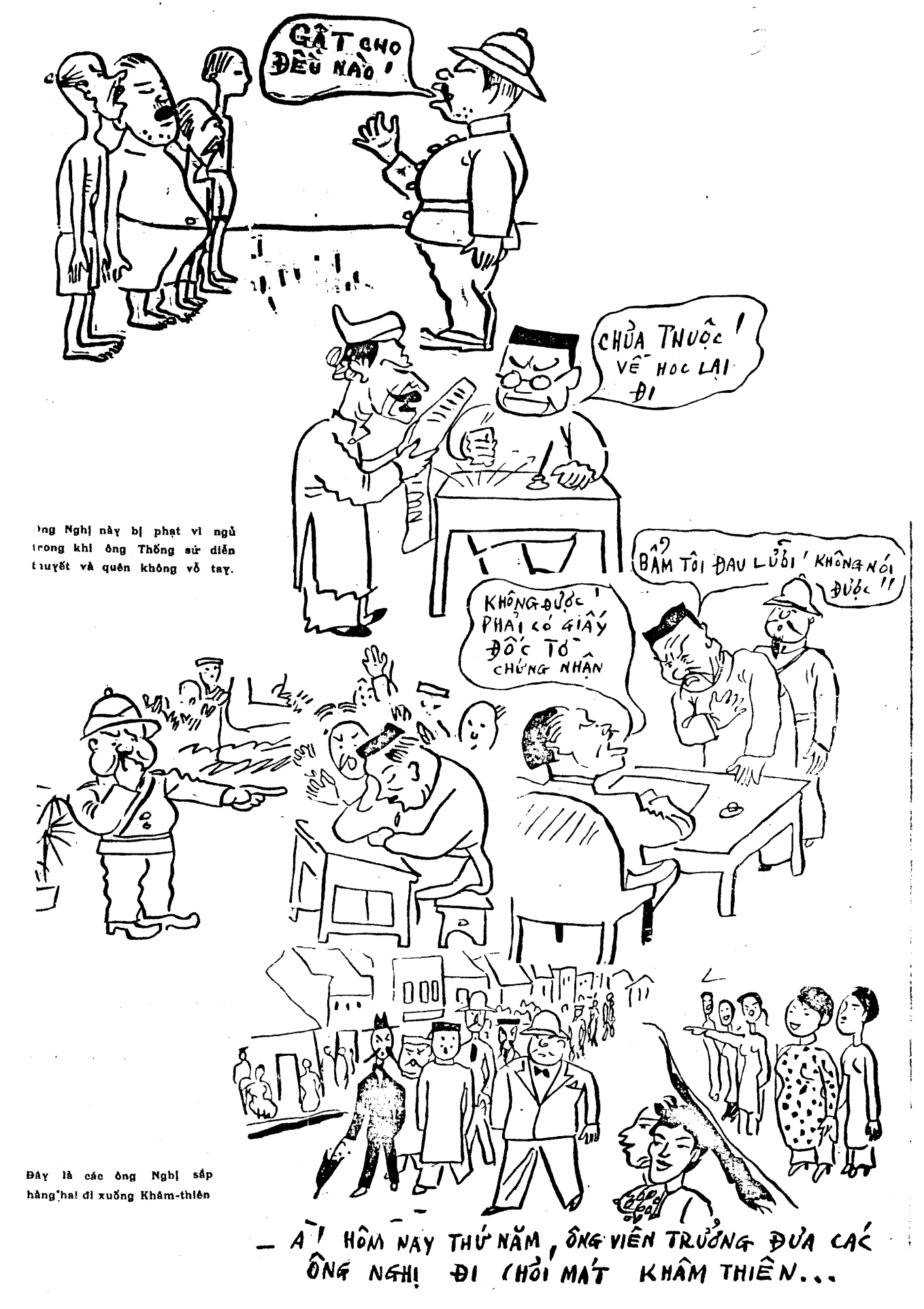

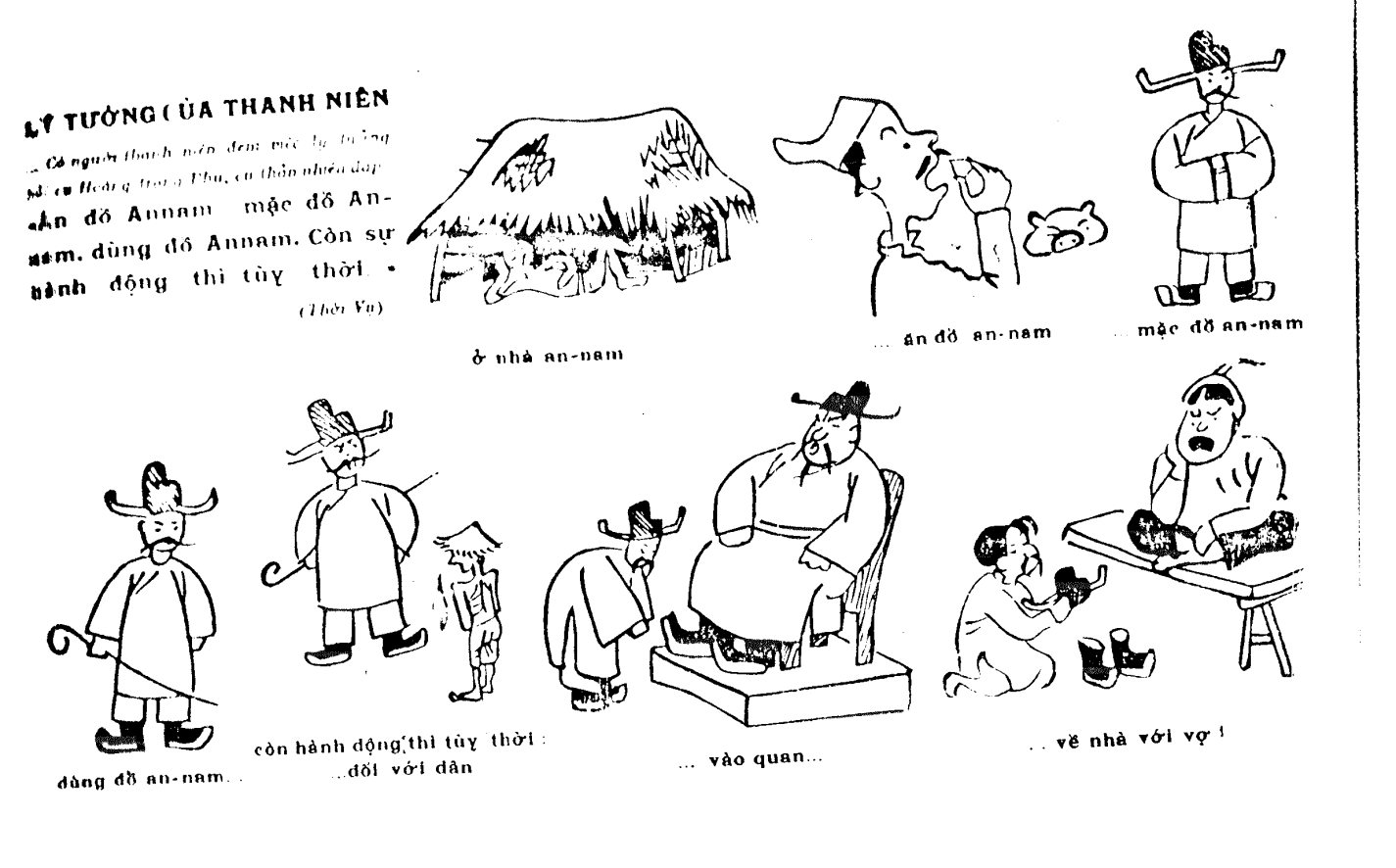

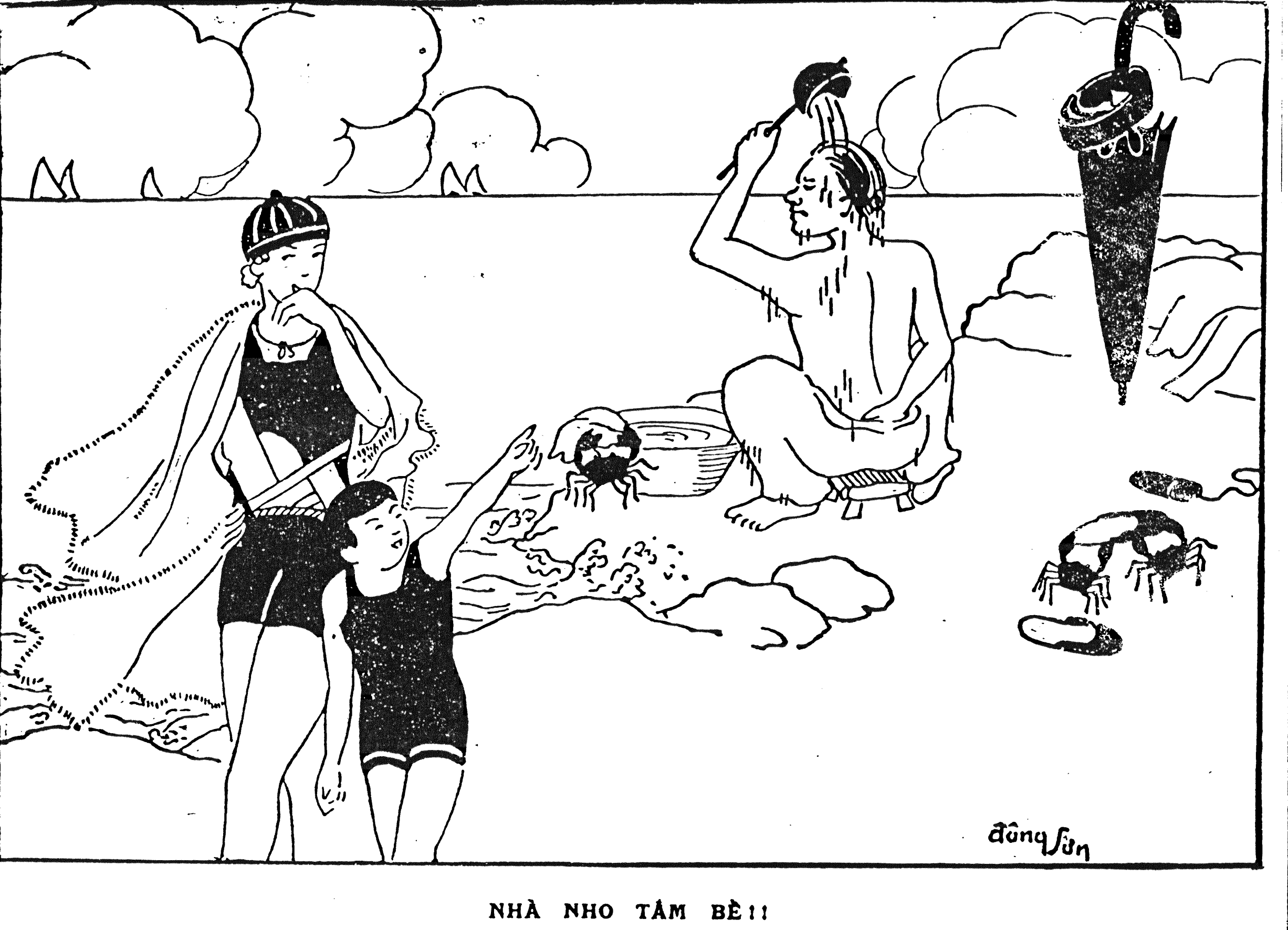

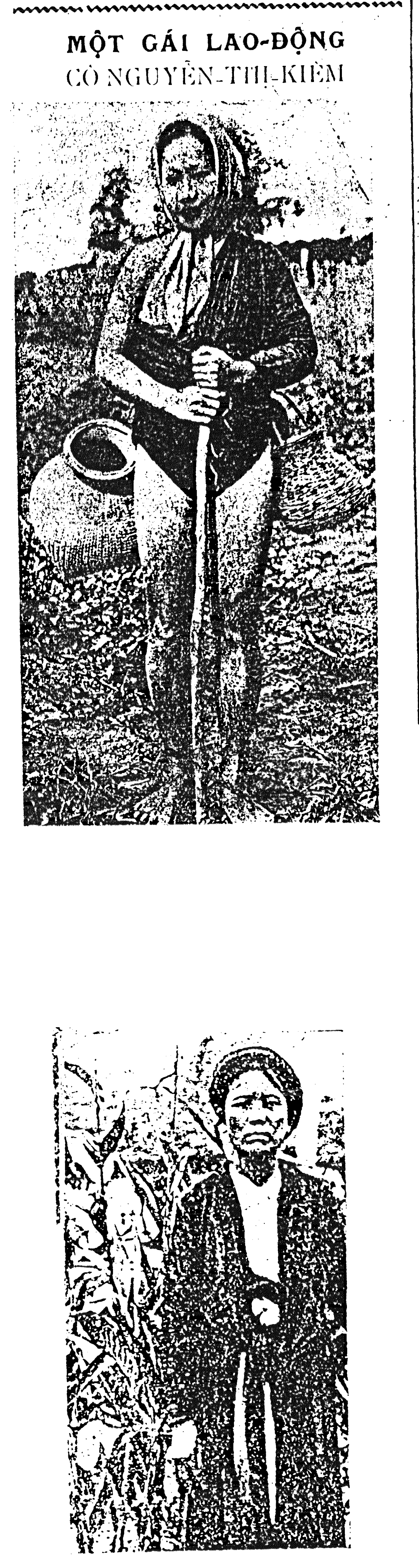

En matière de moeurs et de traditions ancestrales, nous disposons dans un premier temps des collections de journaux en langue vietnamienne quasiment complètes conservées à l'annexe de la Bibliothèque nationale à Versailles. Phong hoa (Moeurs et traditions) et Ngày nay (Actuel), entre autres, nous fournissent d'innombrables et inappréciables indications pouvant servir d'instrument de mesure de l'évolution sociale et familiale au Vietnam de l'époque étudiée.

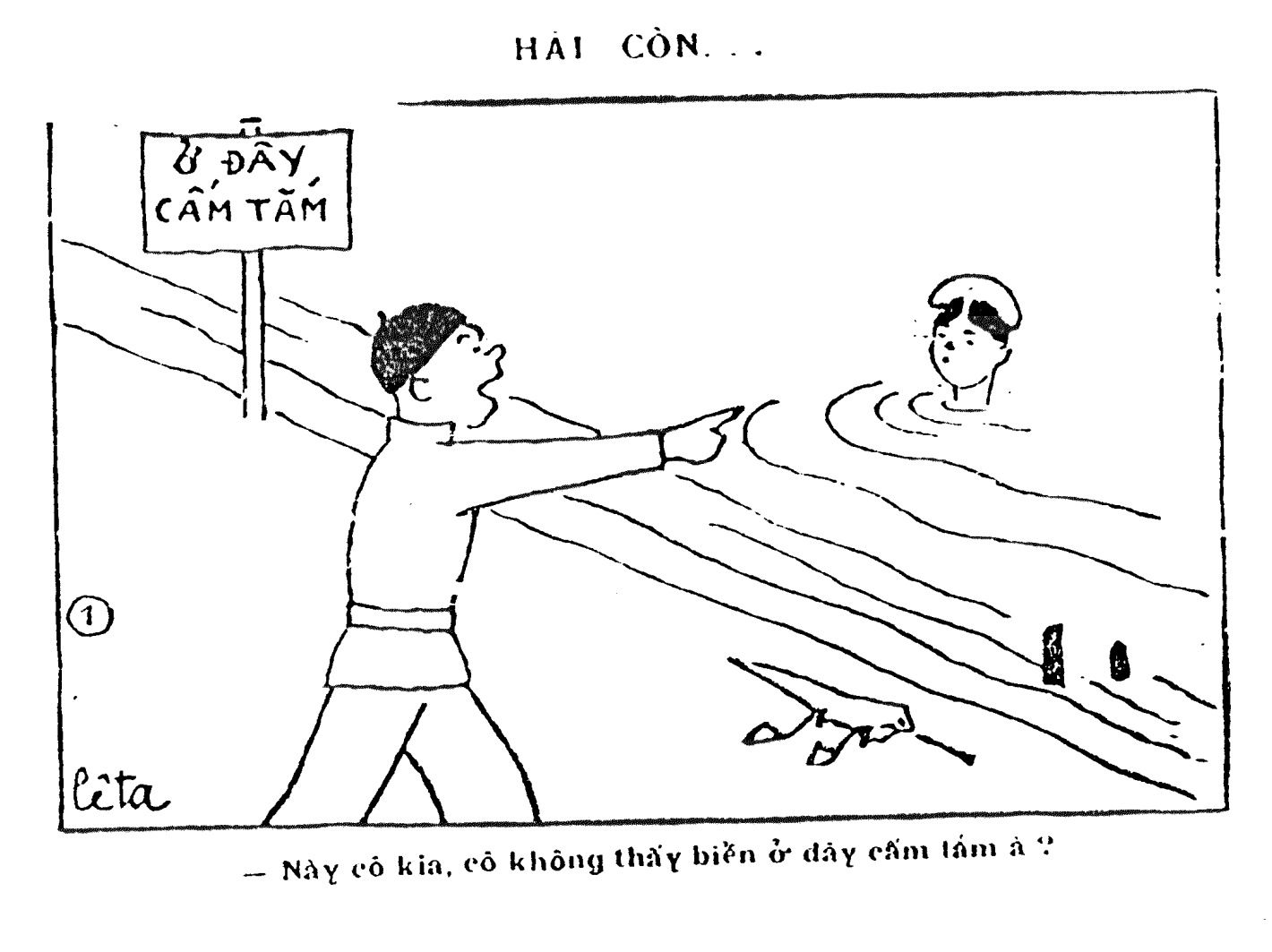

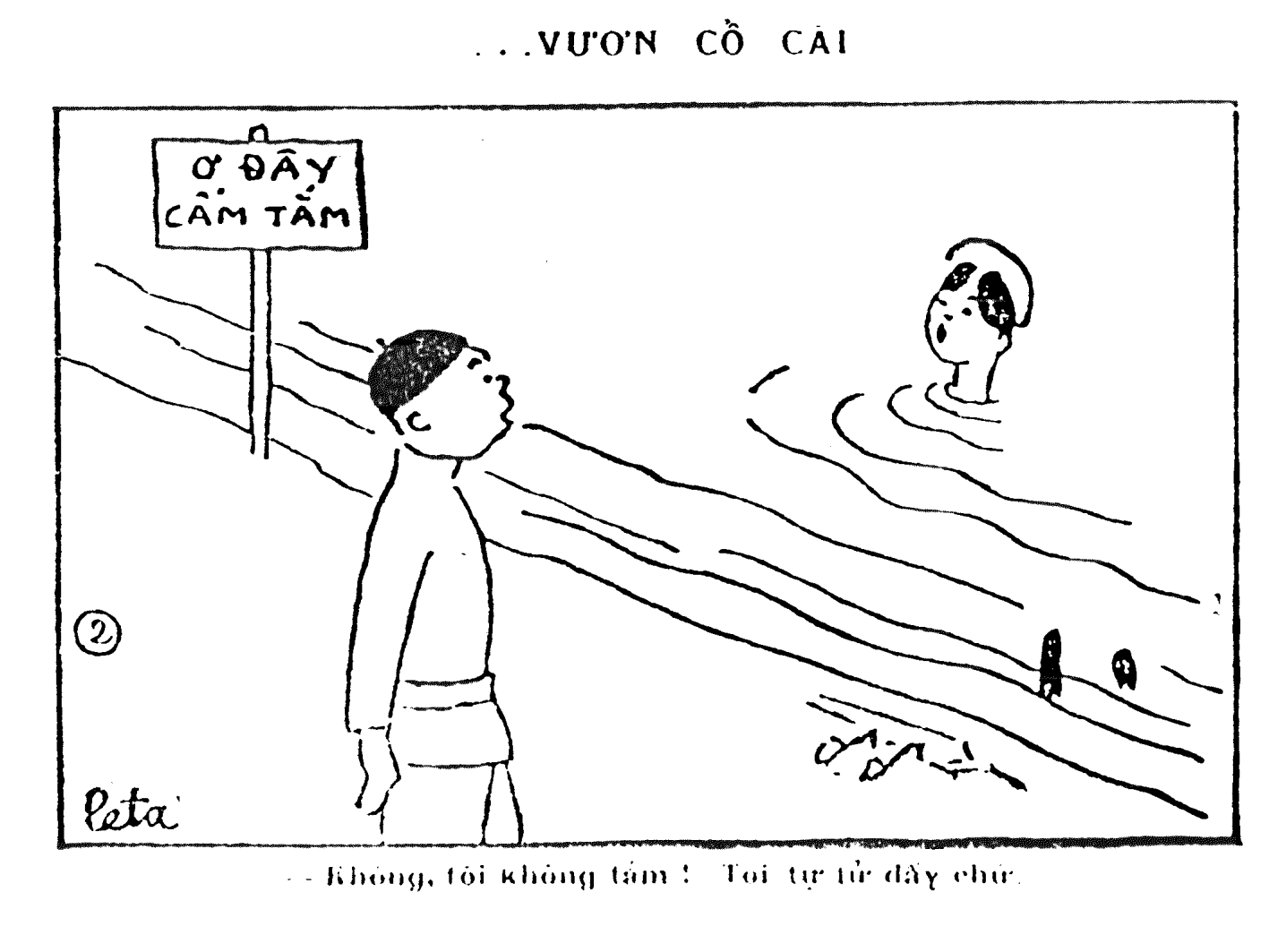

Phong hoa (PH) :

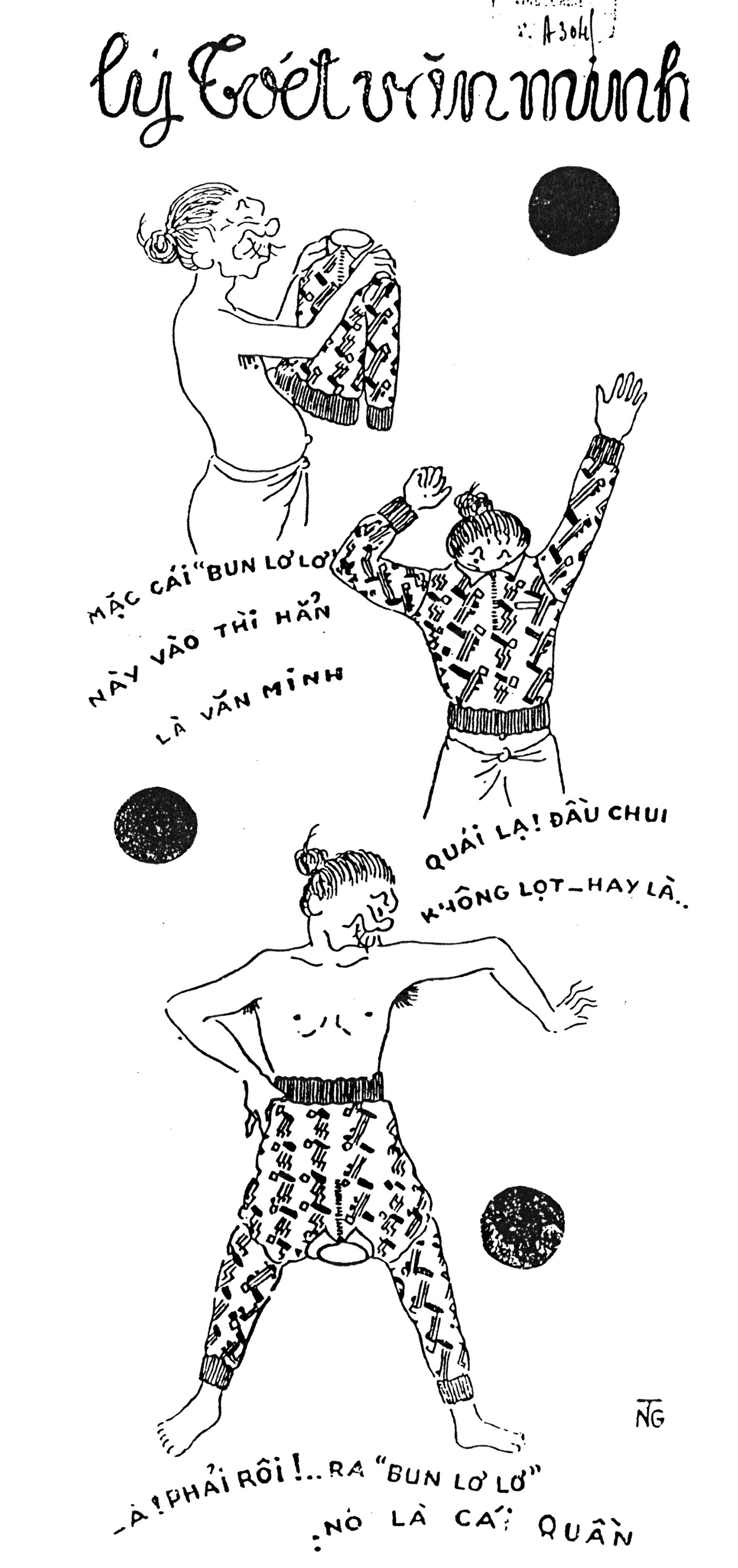

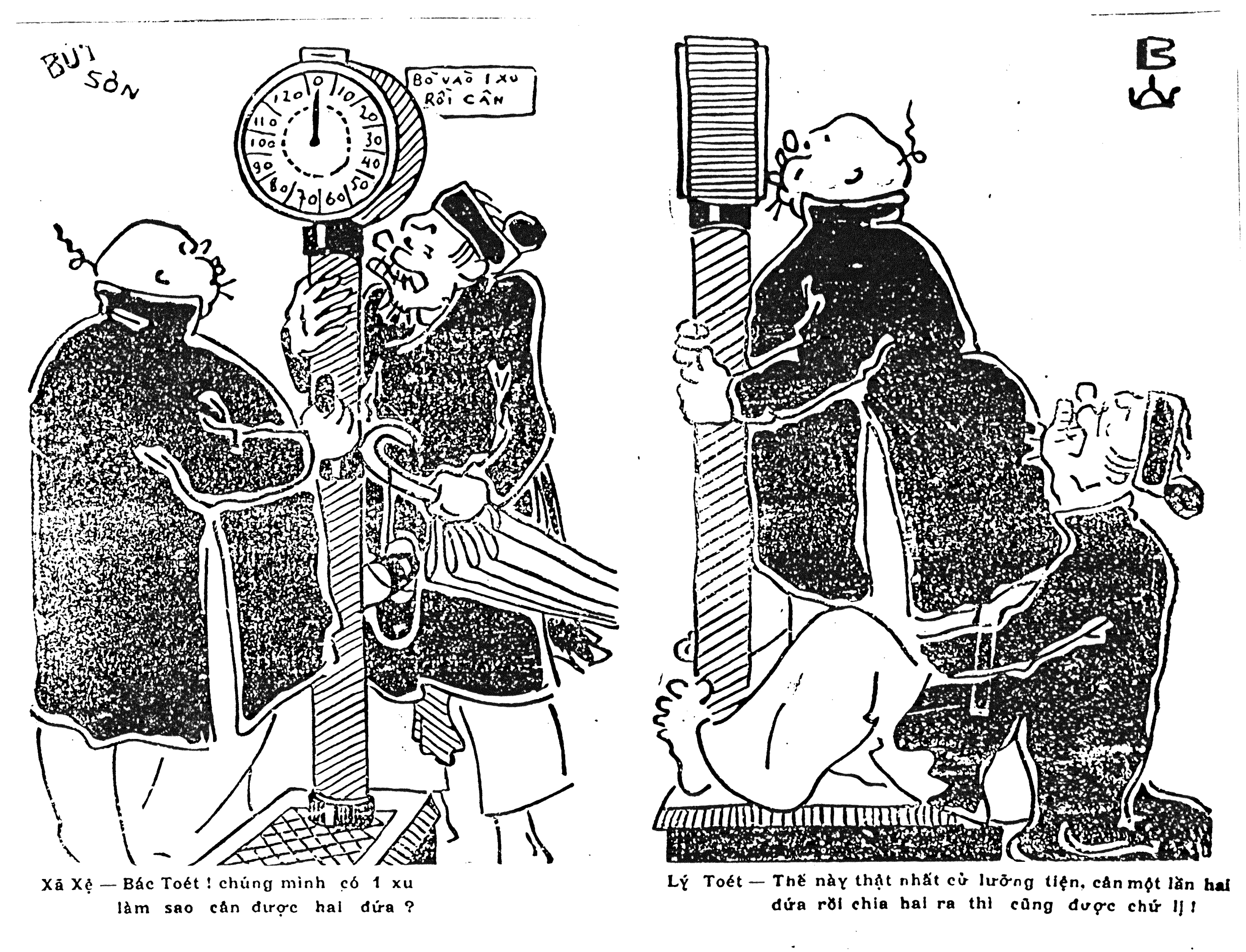

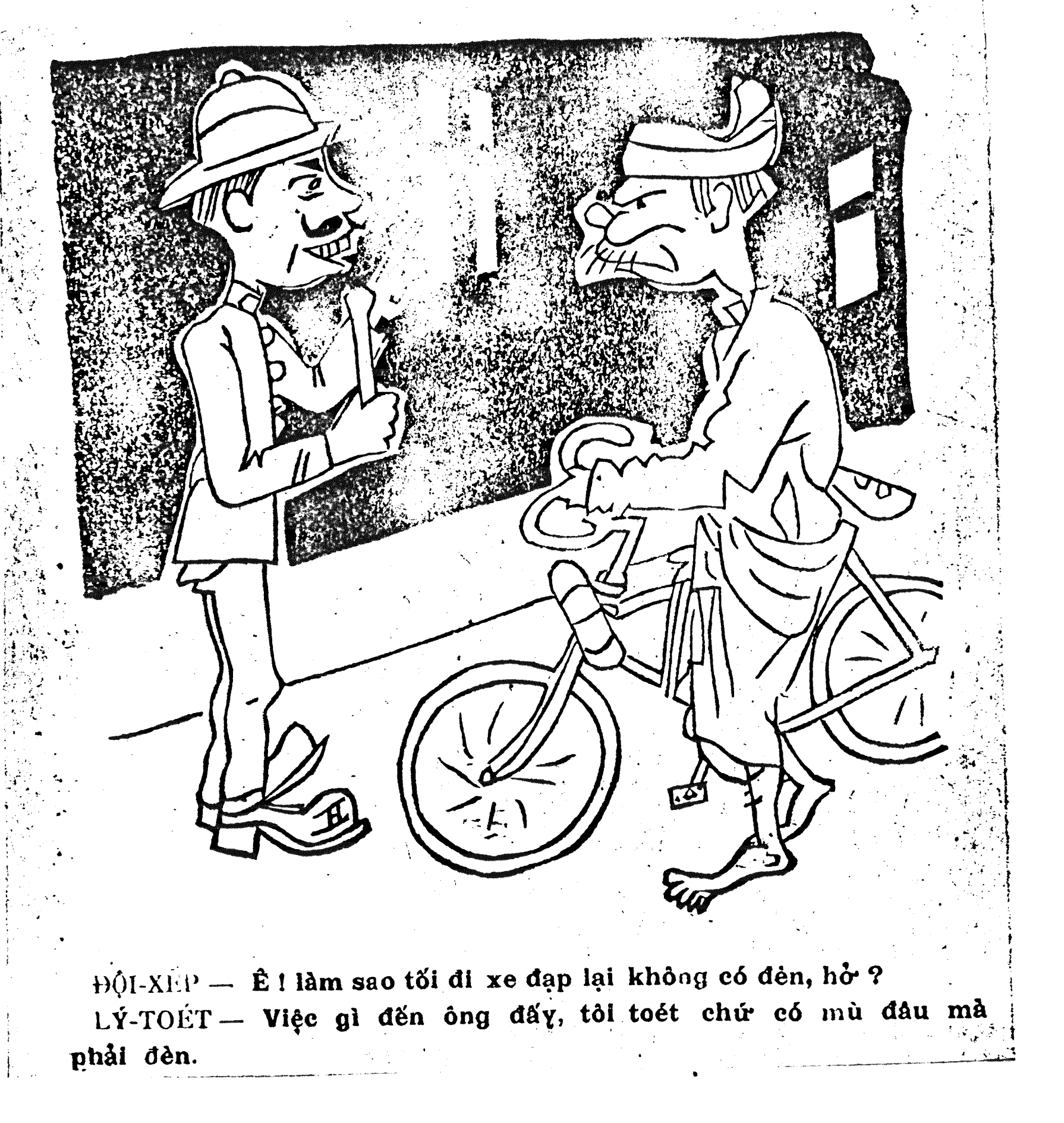

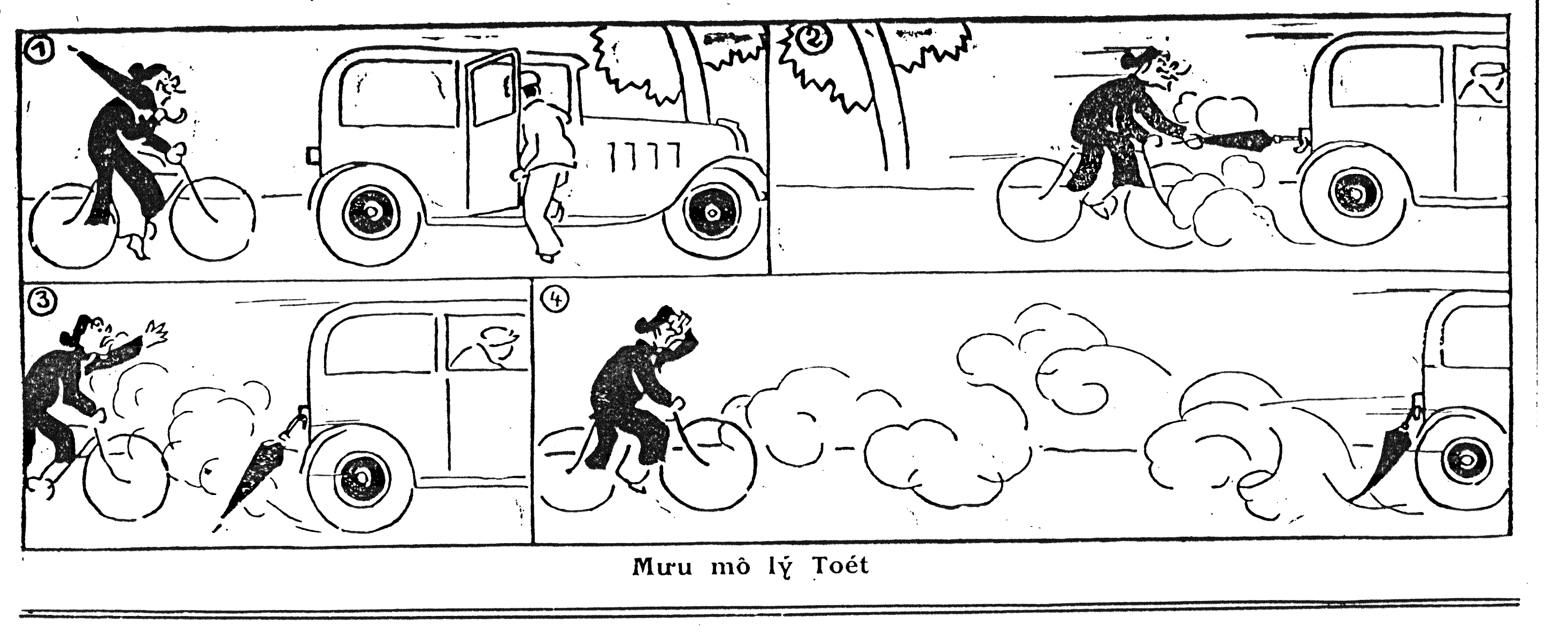

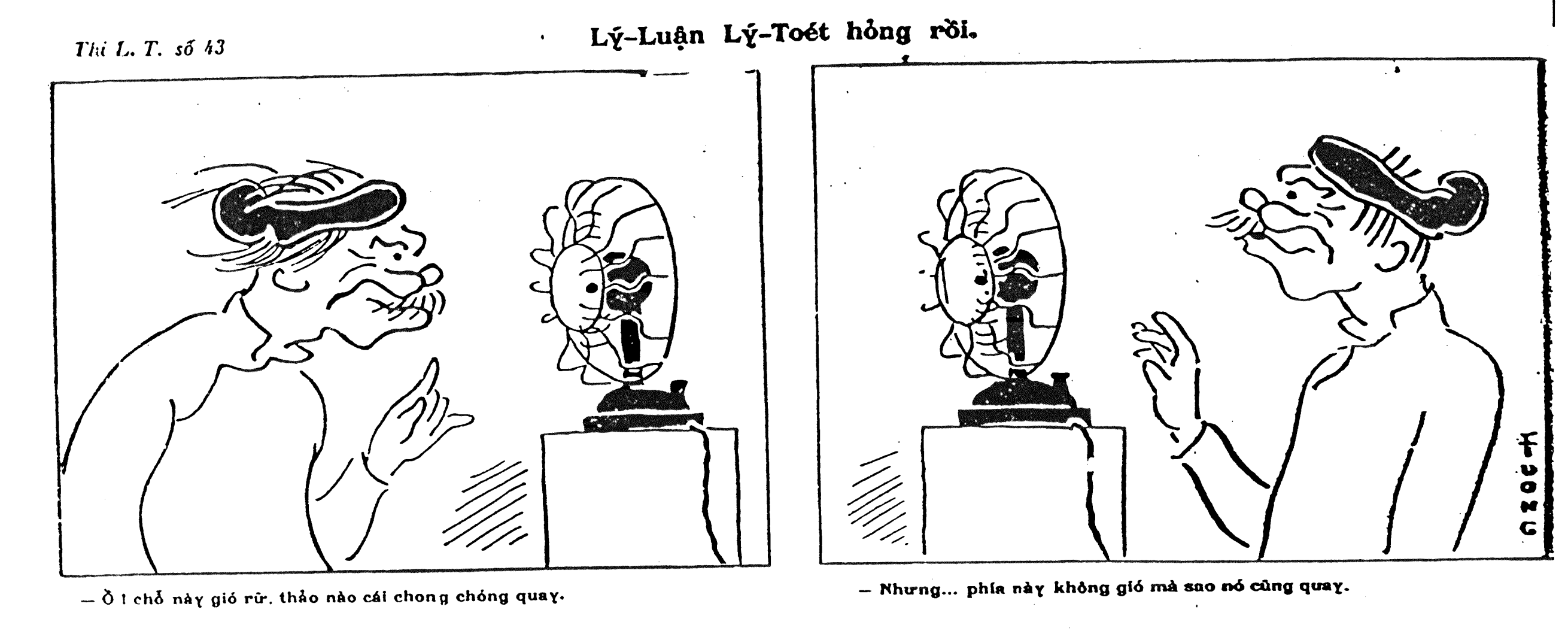

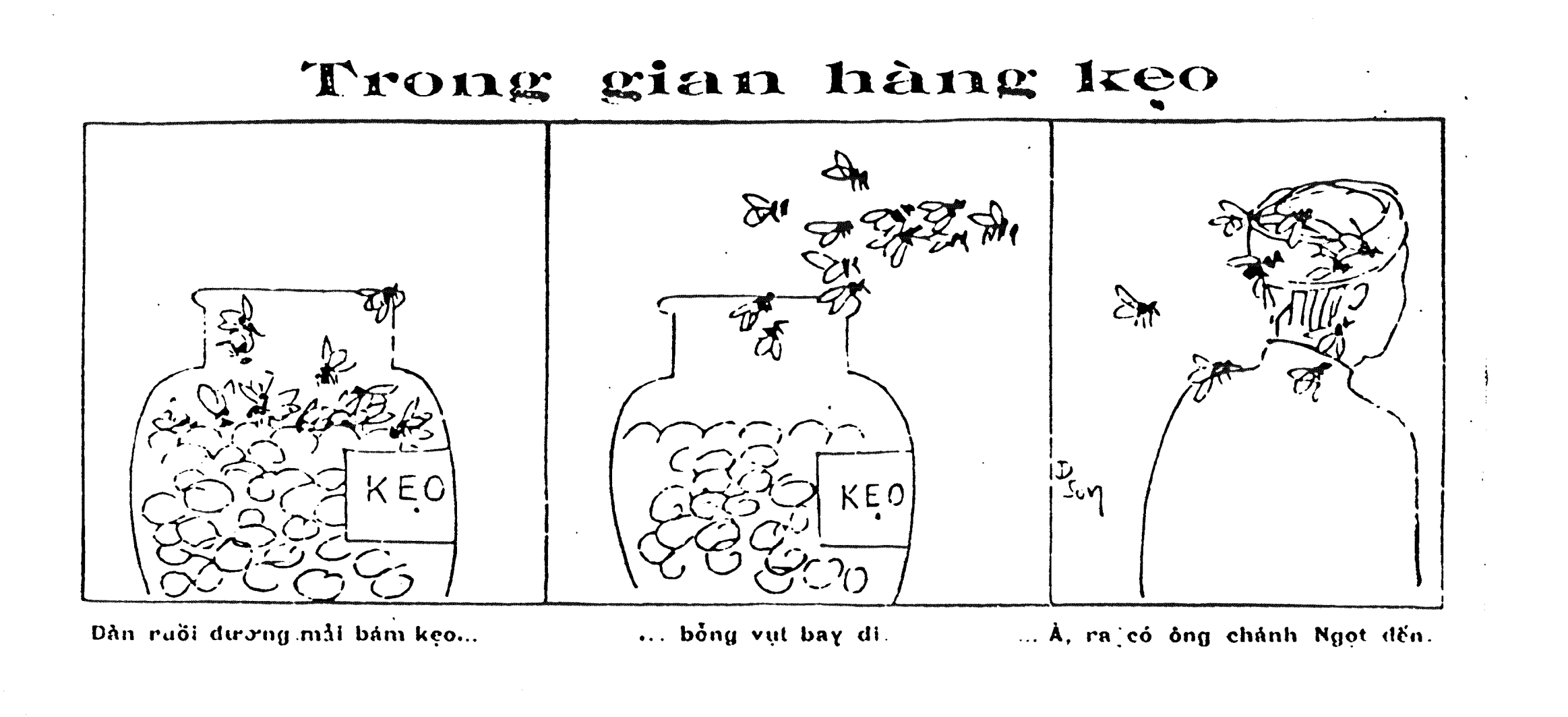

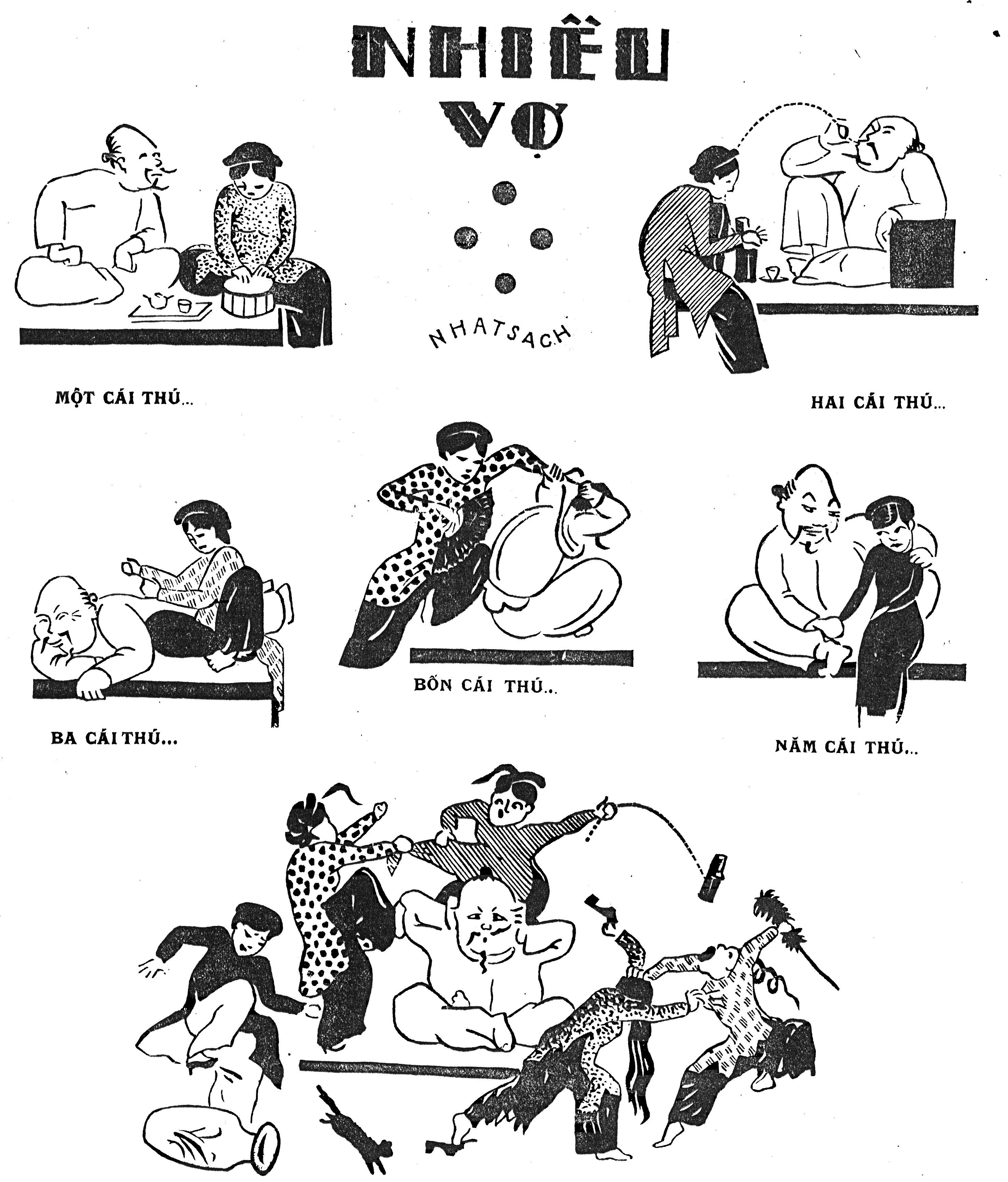

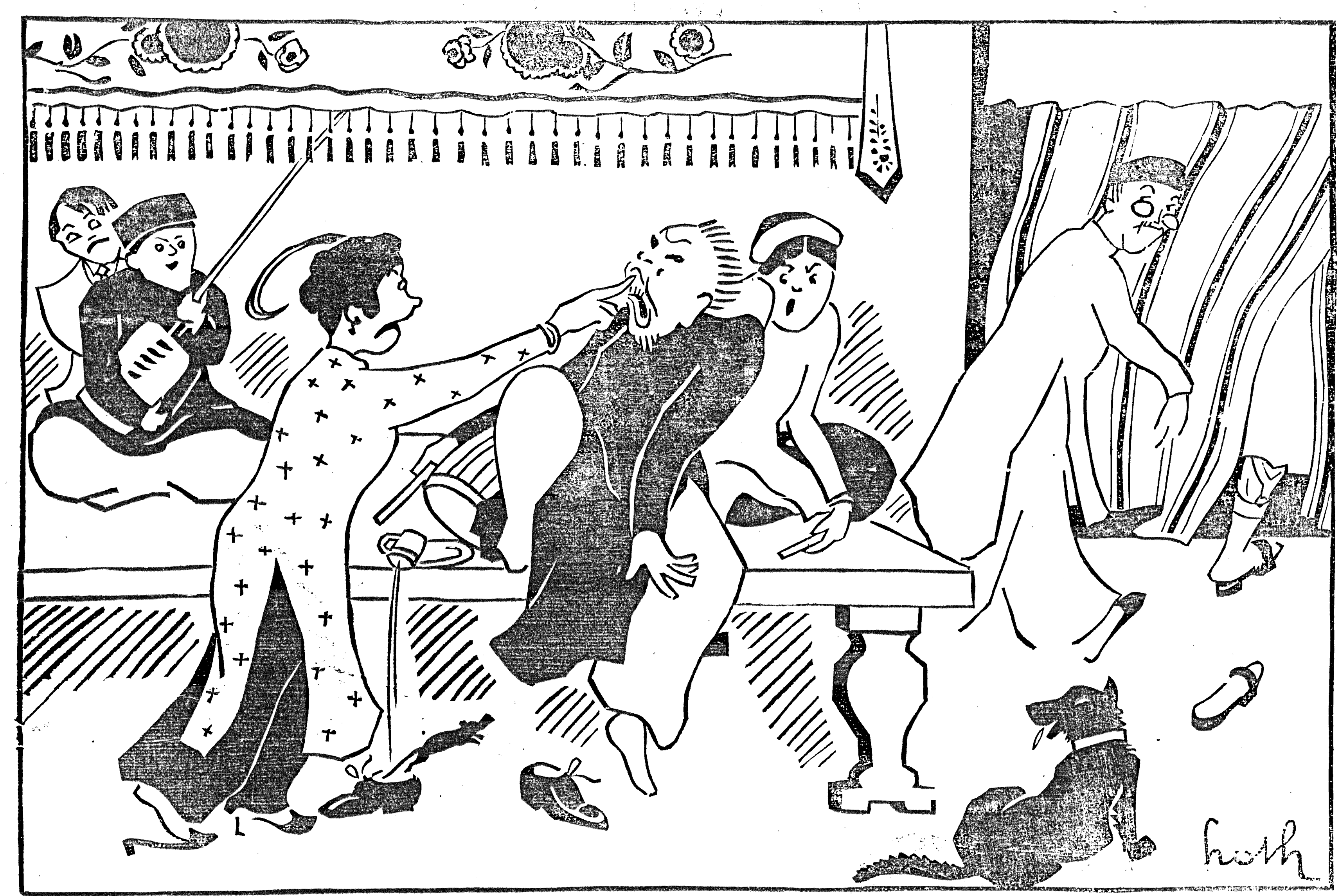

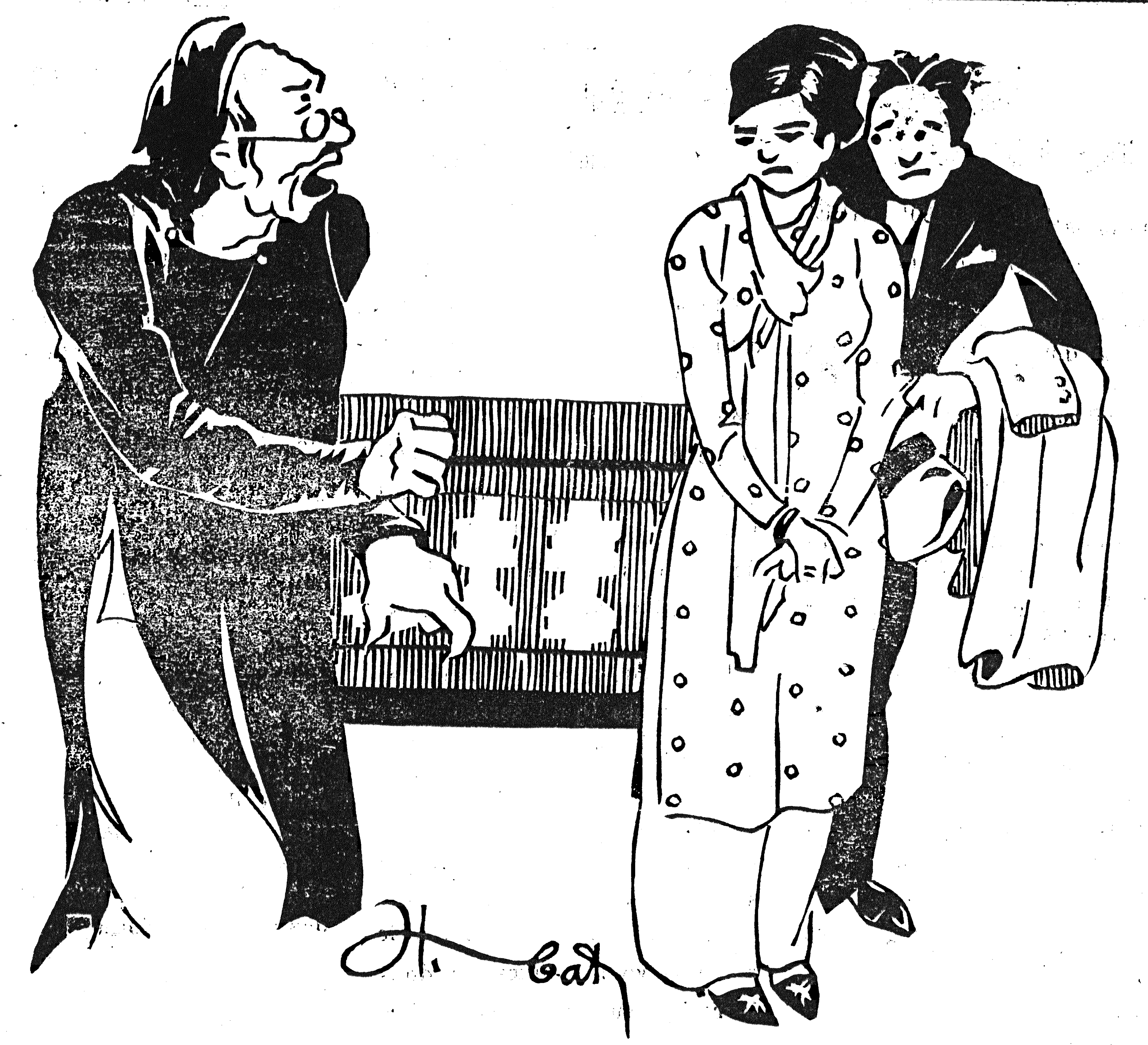

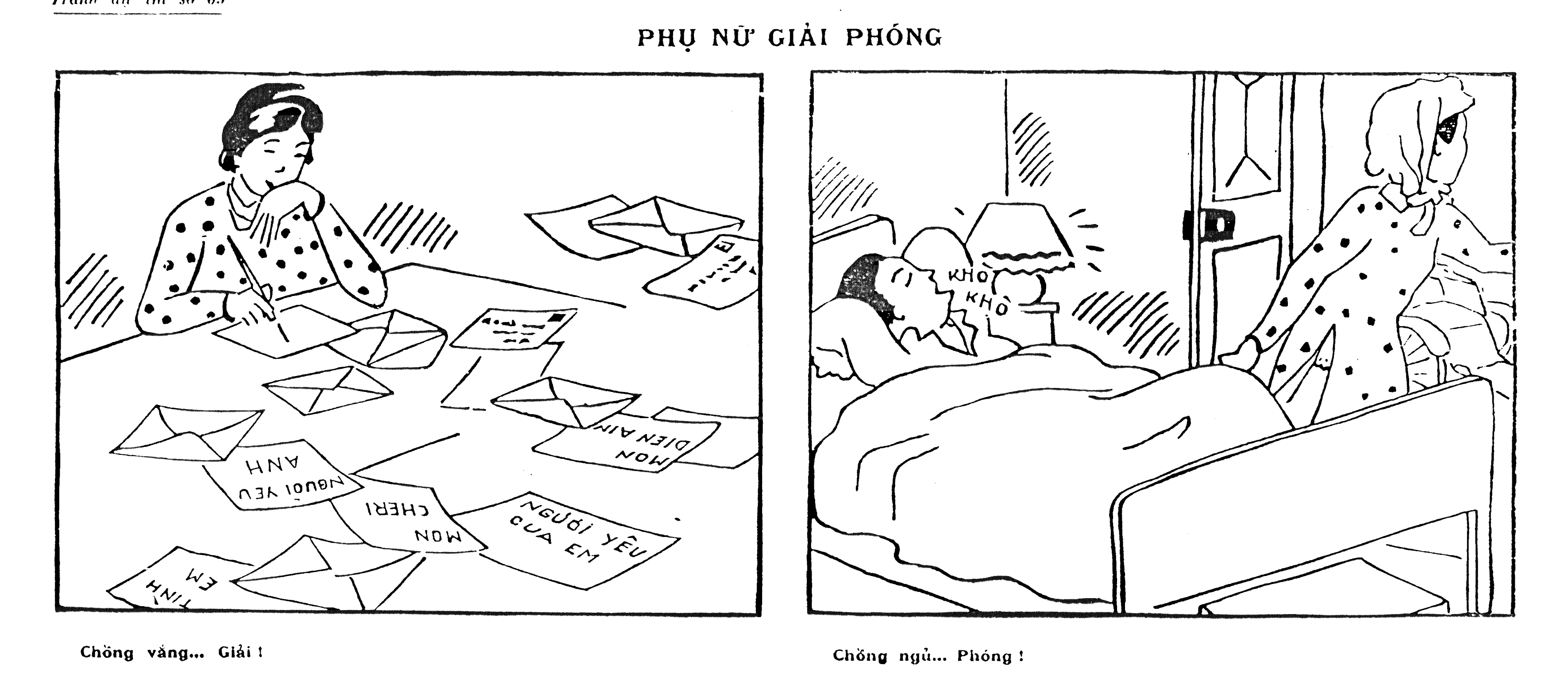

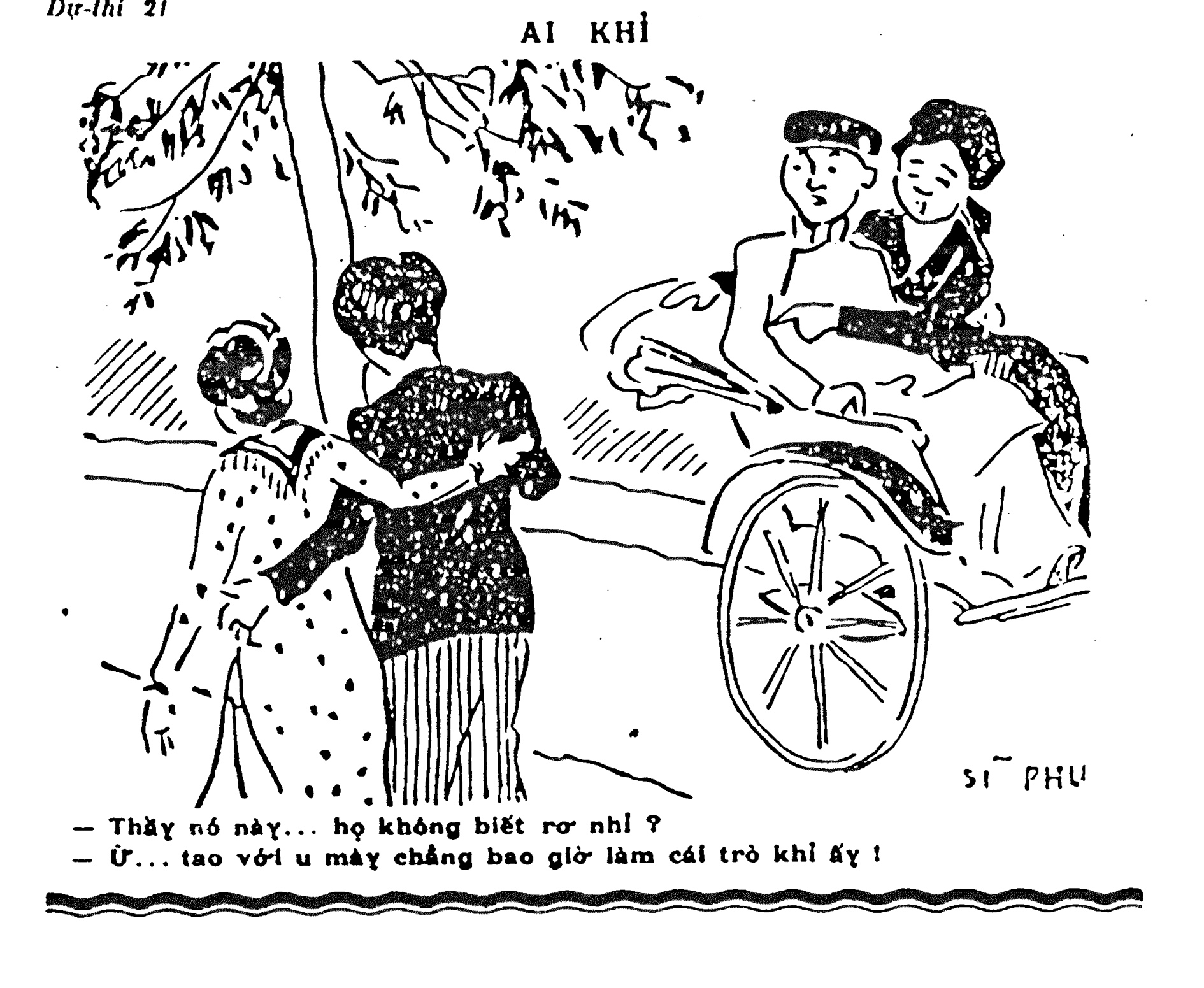

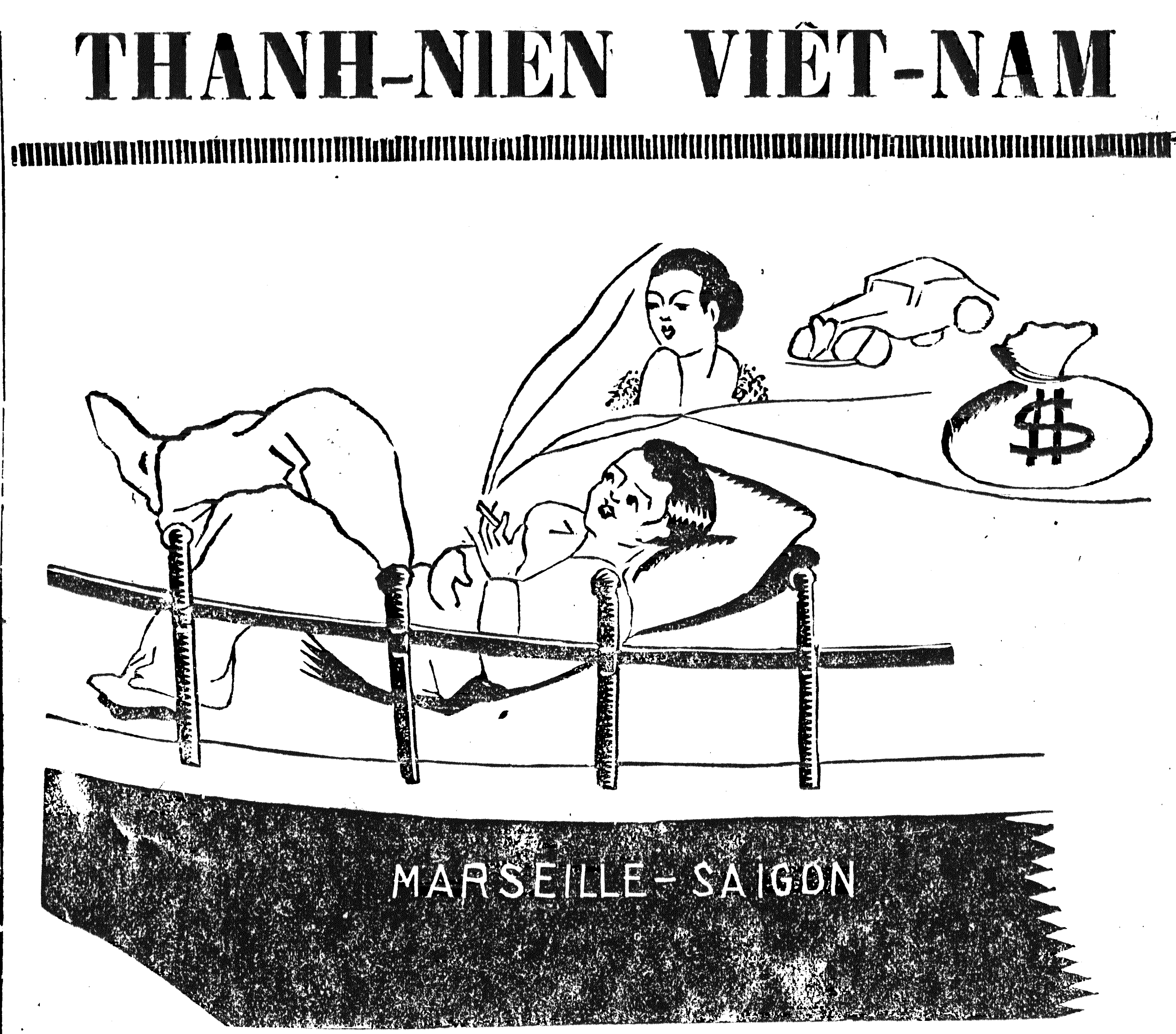

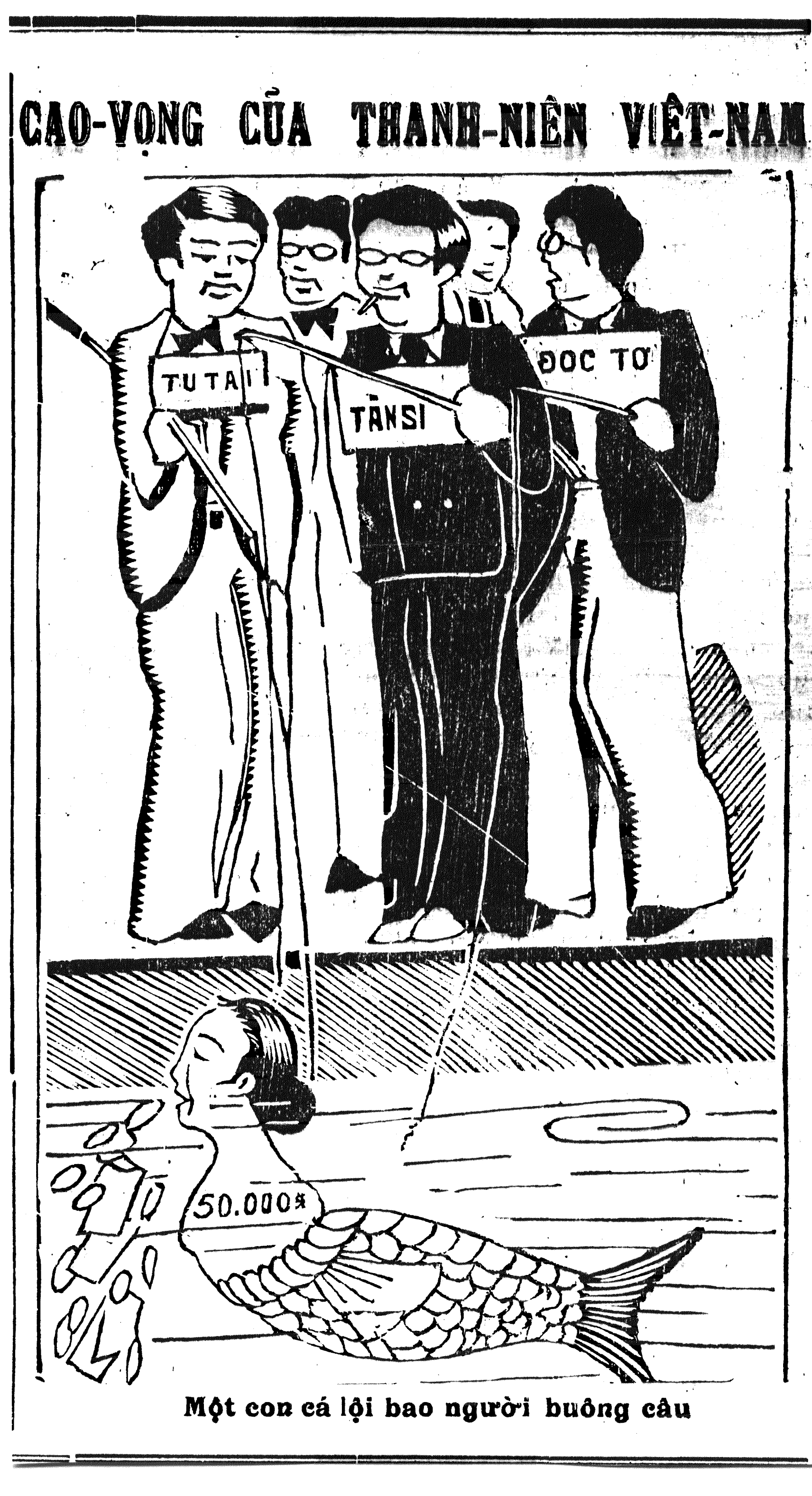

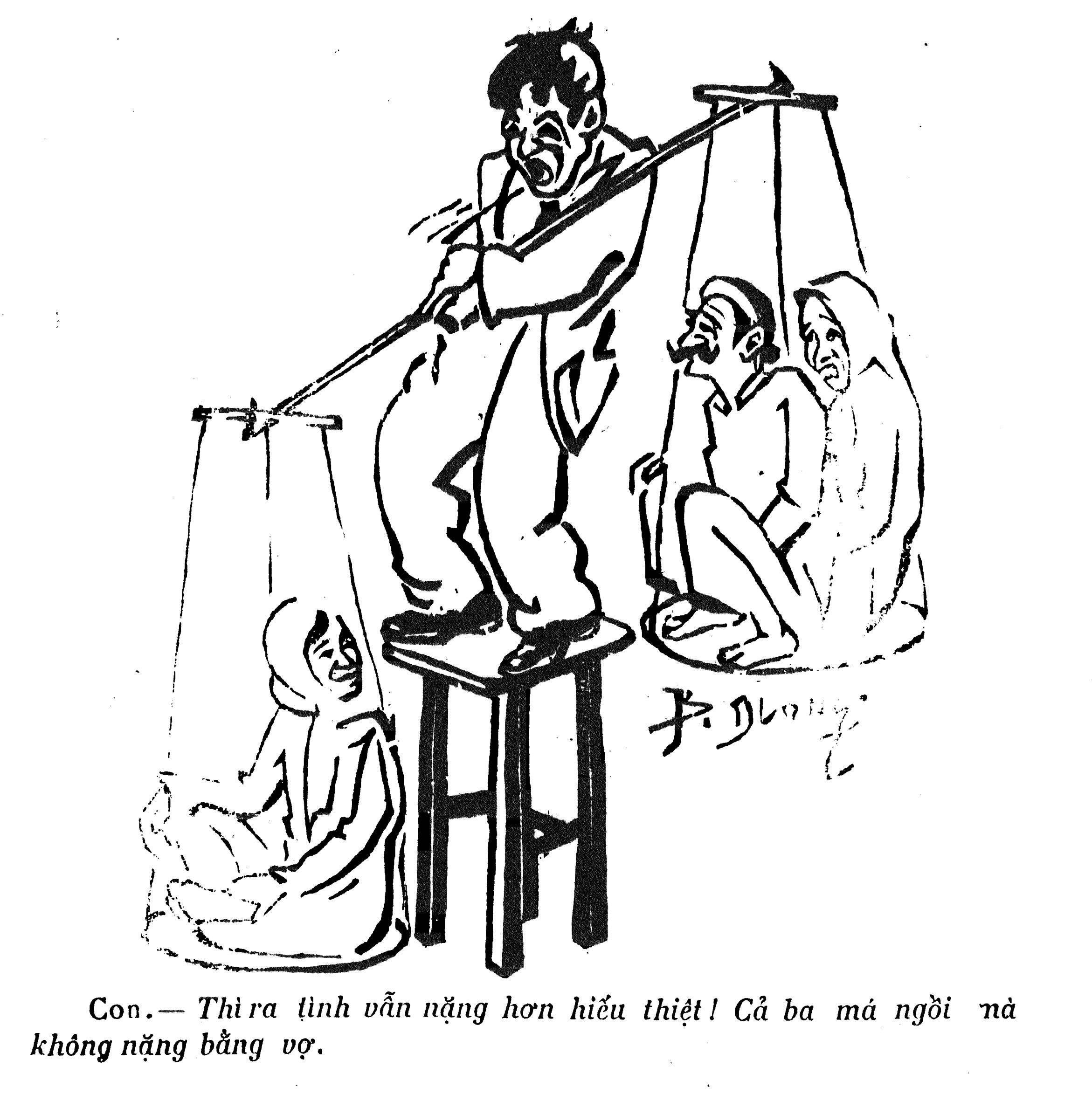

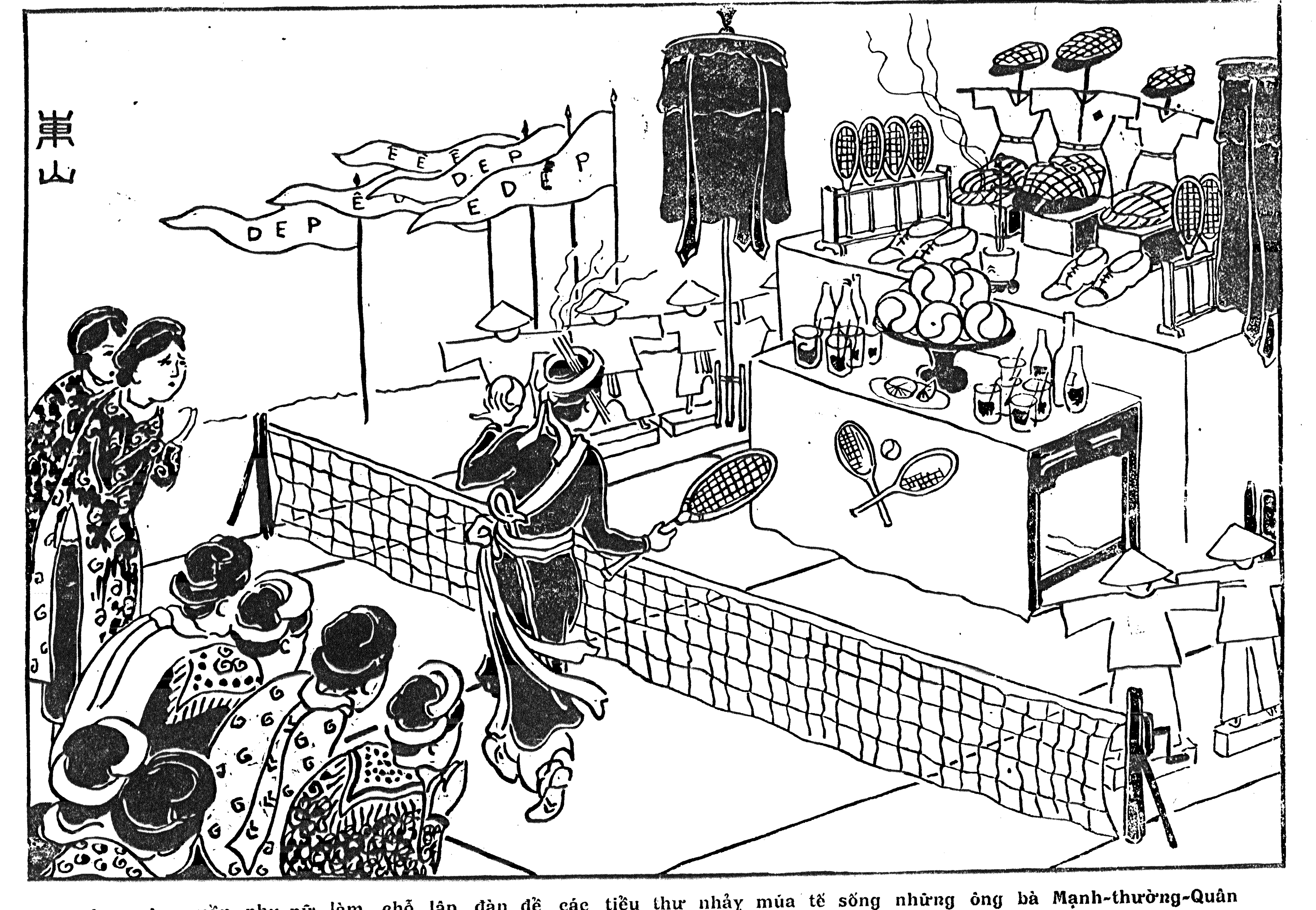

PH est un journal d'émancipation sociale à caractère humoristique tenu par des progressistes. Nguyên Tuong Tam, alias Nhât Linh, dirige l'hebdomadaire avec la collaboration de ses frères cadets (Câm, Lân, et Long) et de Trân Khanh Giu, alias Khai Hung. Ce journal qui avait été fondé à l'origine par un groupe d'amateurs était menacé de disparition. Les frères Nguyên Tuong l'ont racheté sans changer de nom pour en faire leur tribune. De grand format (25 x 32, puis 45 x 60 cm à partir du numéro 13), le journal compte de 20 à 24 pages suivant les numéros et paraît le jeudi puis le vendredi, de juin 1932 à juin 1936. Sa durée de vie est relativement longue par rapport aux autres journaux et revues, compte tenu du contexte historique de l'époque. Son contenu se répartit en différentes rubriques : les débats d'opinion autour de l'évolution des moeurs, la littérature sous forme de roman-feuilleton 1 et de nouvelles, la poésie, le théâtre, les actualités régionales et internationales, les reportages, etc. Fait nouveau dans la presse vietnamienne, le journal est illustré de dessins humoristiques et de temps à autre de photos. Son plus fort tirage connu ne dépasse guère 16.000, et le tirage moyen se situe aux environs de 8.000. Son siège, doté d'une ligne téléphonique, se trouve au 1, rue Carnot (actuel rue Phan Dinh Phùng) à Hà nôi.

Ngày nay (NN) :

NN paraît quelques années plus tard mais bénéficie d'une longévité plus signifiante (1935-1945). Étant donné que Phong hoa et Ngày nay sont dirigés par le même comité de rédaction, leur but est identique, à peu de choses près; à savoir, réveiller la conscience collective pour abattre les coutumes et les croyances arriérées, les entraves à la marche du progrès. Sur la forme, le second apparaît comme plus moderne avec des photos dans chaque numéro, du moins dans les premiers. De format moyen, Ngày nay paraît trois fois par semaine puis devient très vite un hebdomadaire. Son tirage varie de 4.000 à 8.000 exemplaires. De même que celui de son aîné, son siège est à Hà nôi, au 55 rue des Vermicelles, mais Ngày nay dispose en plus d'une succursale à Saigon.

Sans être exhaustif, il convient de mentionner quelques autres journaux qui ont pris position pour le "nouveau" dans les débats, par exemple, Phu nu thoi dàm (Chronique de la femme, 1930-1934), Dàn bà moi (Femme moderne, 1934-1936), Tân tiên (Progrès, 1935-1938), Van minh (Civilisation, 1926-1931).

Si la presse vietnamienne était abondante dans les années 1930 et après, - on dénombre facilement une centaine de titres de périodiques comportant le terme "moi" ou "tân", tous deux veulent dire "nouveau" - , dans les années 1920 son nombre était limité à quelques dizaines de titres. Plus on remonte dans le temps, moins on trouve de titres. De ce fait, peu de choses nous sont parvenues de la conquête coloniale à 1907, date de naissance du mouvement Dông Kinh Nghia Thuc qui a placé les débats sur le plan national.

Enfin, nous avons également consulté les différents Fonds d'archives coloniales conservées au Centre des Archives d'Outre-Mer (CEDAOM) à Aix-en-Provence.

C H A P I T R E 1

LES STRUCTURES CULTURELLES

TRADITIONNELLES

Actuellement, un débat ressurgit dans certains milieux intellectuels vietnamiens, à savoir si le Vietnam fait partie du bloc Asie orientale (Chine, Japon, Corée), et continue à en faire partie, ou appartient à l'autre ère géographique nommée Asie du Sud-Est (Cambodge, Laos, Thaïlande, Indonésie, Malaisie,...). Derrière ce débat s'en cache un autre, à caractère politico-culturel : est-ce bien le confucianisme qui caractérise la culture vietnamienne ? Autrement dit, quel est la place du confucianisme dans la culture vietnamienne? Ce débat avait pour antécédent un contentieux politique datant de l'affaire du Cambodge en 1979. C'est le secrétaire général, Lê Duân, qui a déclenché cette controverse en accusant le confucianisme de tous les maux: instrument de pouvoir du mandarinat rétrograde pour opprimer le peuple. Les adversaires de Lê Duân voyaient dans cette doctrine un moyen de maintenir l'ordre moral au sein de la société et de la famille. Si ce débat s'arrêtait à ce niveau, on n'aurait fait qu'effleurer superficiellement le problème. On pourrait dire aussi que si les Vietnamiens posaient cette question, c'est parce qu'ils étaient à la recherche de leur propre identité culturelle. Quel paradoxe donc pour un peuple qui se réclame "d'une culture de quatre mille ans" (bôn nghin nam van hiên)! En réalité, les deux premiers millénaires de l'histoire du Vietnam restent encore à prouver, car les légendes sur les rois Hùng et ceux qui les ont précédés n'ont pas de valeur historique. Il nous reste donc la question de savoir si l'espace de deux mille ans est suffisant pour que la culture d'un peuple puisse prendre forme. A cette question, on ne peut répondre que par l'affirmative.

Qu'est-ce alors que la culture vietnamienne ? S'agit-il de la culture dominante ou de celle des dominés ? Par quoi sont-elles, l'une et l'autre, caractérisées ? Nous nous proposons, dans cette partie, d'étudier d'une part, les traits spécifiques de la culture confucéenne et ceux de quelques cultures paysannes, et d'autre part, le rapport des secondes avec la première.

LA CULTURE COMME INSTRUMENT DE POUVOIR

Il convient de rappeler que l'Asie est subdivisée en deux aires culturelles distinctes dont l'une pour pôle l'Inde et l'autre la Chine. La culture indienne s'est répandue à travers l'hindouisme et le bouddhisme au-delà des frontières de l'Inde, puisqu'elle est parvenue dans toute l'Asie du Sud-Est: Birmanie, Laos, Thailande, Cambodge, Indonésie, Malaisie....

Tandis que l'expansion de la culture chinoise, par le biais du confucianisme, s'est limitée principalement au Japon, à la Corée et au Vietnam. On constate aussi que la sinisation s'est souvent accompagnée de domination, exception faite du Japon; en revanche, l'indianisation s'est imposée sans effusion de sang. Il va sans dire également qu'à l'intérieur de chaque pays d'Asie il y a coexistence, encore jusqu'à nos jours, de la culture dominante et des autres courants culturels représentatifs des communautés issues de l'immigration (la communauté chinoise en Thailande, par exemple). Souvent cette coexistence dépasse les frontières culturelles pour donner une autre forme de culture qui intègre des différents éléments de chaque culture mise en jeu. Le Vietnam présente de ce point de vue un autre cas de figure.

Sans aller jusqu'à retracer l'histoire de l'implantation du confucianisme au Vietnam, ou à faire une étude comparative sur sa place dans différents pays d'Asie (Chine, Japon, Corée), ce qui serait par ailleurs des sujets passionnants, il nous semble important de donner quelques repères au sujet de cette pensée. Ce rappel aura un caractère ahistorique car le confucianisme sera traité comme une constante de l'histoire du Vietnam depuis son indépendance arrachée aux Chinois au onzième siècle jusqu'au vingtième siècle. Avec l'implantation du régime colonial, le confucianisme entre alors dans sa phase descendante sans disparaître complètement.

Quand on étudie le Vietnam on constate qu'au cours de deux mille ans de son histoire il n'a pas produit visiblement un seul penseur, un seul philosophe. Cependant, compte tenu de ses difficultés d'exister pour ce pays, l'emprunt d'une pensée d'origine étrangère, surtout celle sur laquelle s'appuyaient les plus forts ou les anciens dominateurs, pour servir de superstructure, pouvait être le raccourci afin de rattraper le train en marche, un moyen de s'imposer légitimement en tant que dirigeante pour la couche la plus influente. On retombe ici sur la notion de pouvoir, une sorte de "paradoxe de la légitimité" disait Maurice Godelier. D'après lui, "tout pouvoir de domination se compose de deux éléments indissociablement mêlés qui en font la force: la violence et le consentement". Il pousse son analyse plus loin en affirmant " que des deux composantes du pouvoir la force la plus forte n'est pas la violence des dominants mais le consentement des dominés à leur domination". En clair, la répression, la violence physique et psychologique sont moins efficaces que l'adhésion ou la coopération, pour une raison essentielle, à savoir que la domination est apparue comme un service rendu aux dominés, un échange entre ces derniers et leurs dominants. Les deux parties partagent ainsi les mêmes représentations 1 .

Dans la société vietnamienne, le confucianisme érigé en doctrine politico-sociale illustre parfaitement cette analyse. Etant donné que dans la cosmologie confucéenne, l'au-delà, c'est à dire le Ciel ou Thiên en sino-vietnamien ( ), représente l'harmonie, l'ordre, la perfection, le monde d'en-bas doit le prendre comme modèle afin d'atteindre les résultats probants quant à l'organisation politique et sociale. Dans cette représentation, ces deux mondes communiquent par l'intermédiaire de l'empereur, nommé fils du Ciel ou Thiên tu, le garant de l'ordre chargé d'appliquer la doctrine suprême. L'idéogramme désignant ce personnage ( ) se passe de commentaire. En effet, le long trait horizontal du haut représentant le Ciel est plus long que celui d'en-bas symbolisant le Terre et ces deux traits sont reliés par la verticale.

Sur le plan pratique, cette philosophie s'appuie sur les trois piliers, appelés les trois relations fondamentales (tam cuong), et sur les cinq vertus (ngu thuong). Puisque l'empereur occupe la place centrale, le premier pilier repose sur le comportement, le devoir du sujet envers le souverain: respect, loyauté, appelés "chung" en sino-vietnamien. A l'échelle familiale, cette relation se traduit par la piété filiale, appelée "hiêu", et la fidélité conjugale ou "thuy". Ces rapports sont tous construits sur le même modèle, dans le même esprit. D'un côté on a le sauveur, le protecteur, le garant de l'ordre en la personne de l'empereur au niveau national, du père et du mari au niveau familial; et de l'autre côté le serviteur, le soumis représenté par le sujet, le fils et le femme. La notion d'ordre et d'harmonie apparaît comme une valeur intrinsèque qu'on doit à tout prix préserver. C'est elle qui dicte le comportement de chaque membre de la famille, l'unité de base de la société, qui régule les tensions et conflits inter-personnels. C'est manifestement la famille qui constitue le lieu de prédilection où s'enracine cette règle d'or. Mais ces relations n'ont de la valeur que si les individus sont éduqués dans ce but, même s'ils sont considérés par Confucius lui-même comme purs à leur naissance 1. Ainsi l'être humain doit durant son existence cultiver les cinq vertus:

- Nhân ( humanité );

- Nghia ( bonté et reconnaissance);

- Lê ( politesse );

- Tri (intelligence );

- Tin (confiance).

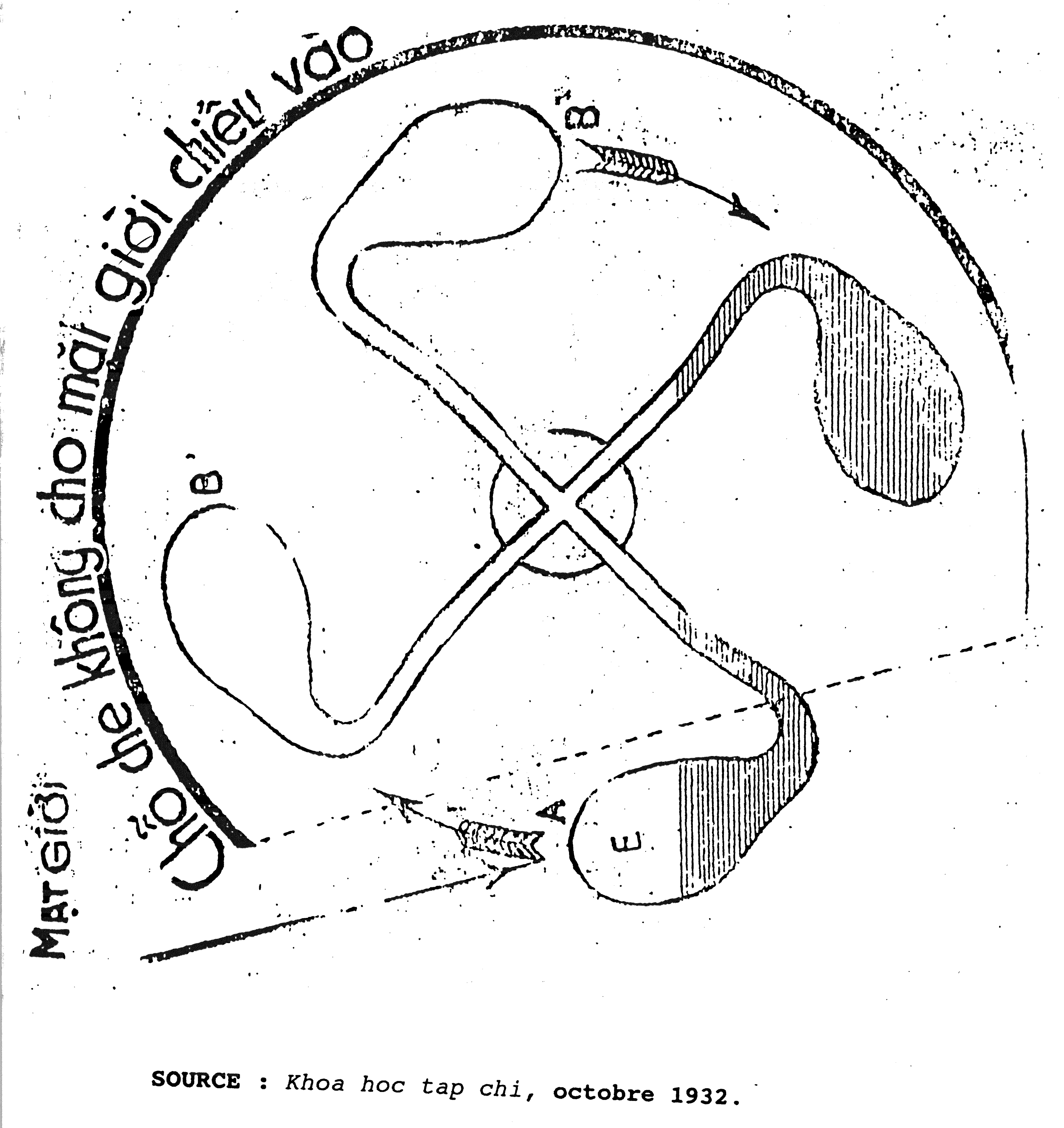

Cet esprit peut être résumé dans la devise confucéenne "Tu thân, tê gia, tri quôc, binh thiên ha". Même si l'ordre n'est pas indiqué explicitement, on doit comprendre qu'il faut d'abord "s'éduquer soi-même", ensuite "gérer les affaires familiales" avant de "gouverner la pays" puis de "pacifier le monde". La vie est constituée sous cet angle d'étapes successives à franchir, et il n'est pas admis qu'une d'entre elles soit sautée. Autrement dit, un individu mauvais ne peut être un bon père ou une bonne mère de famille, sans parler des étapes suivantes; de même, celui qui a su pacifier le monde apparaît, aux yeux des autres, comme une personne qui avait réussi tout le parcours de la vie, donc une figure légitime. Si d'apparence cette devise concerne tout le monde, en réalité elle ne s'adresse qu'à l'homme et non à la femme, car la société humaine repose de fait sur ses représentants mâles. L'humanité est ainsi privée de la moitié de ses potentiels. L'édifice étant conçu, encore faut-il le construire puis le maintenir en état. Cette question se règle par le contingent de mandarins appelés à servir l'empereur, c'est à dire le pays et la nation. La porte du mandarinat est ouverte à tous sans discrimination, à l'exception de ceux qui ne respectent pas l'ordre étable. Les concours littéraires sont organisés à cet effet. Ce système de formation d'élite, comme tout autre système, vise à cristalliser et consolider les bases théoriques et les pratiques qui en découlent. Dès lors cette vision fermée sur le monde extérieur ne laisse aucune place à un appel d'air nécessaire à la génération des idées novatrices en accord avec un monde en mutations. Cependant, si l'on replace les choses dans leur contexte, en rappelant que Confucius était le contemporain de Bouddha (VIe siècle av. J.C., le temps où le monde apparaissait comme constitué d'îlôts sans rapport les uns avec les autres), elles semblent moins critiquables. Quoi qu'il en soit, cette vision confucéenne du monde a sa propre logique : qu'elle soit juste ou fausse, réductrice ou non, elle est quand même cohérente avec elle-même. A partir du moment où le monde est réduit à un centre et à ses périphéries, celui qui croit occuper la place centrale s'autorise alors à s'ériger en maître, et n'a rien à apprendre des autres puisqu'ils sont considérés comme des sauvages. Cette conviction ne fait que renforcer les représentations de ceux qui croient être le centre du monde; la boucle est ainsi bouclée.

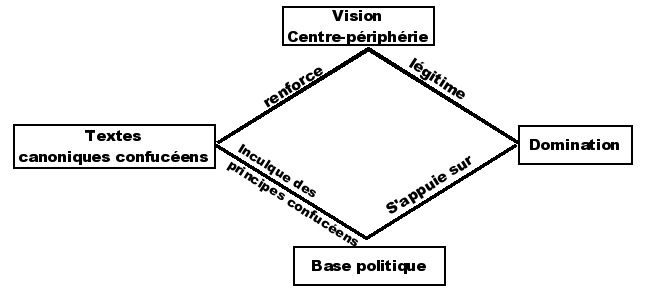

LES QAUTRE ETAPES DE L'ASSIMILATION DU MONDE

EXTERIEUR PAR LA CHINE :

1. La vision "centre-périphérie" incite

la domination sur la périphérie et légitime

cet acte; Pour y établir la domination il faut asseoir

la base politique;

2. Pour asseoir la base politique il faut

inculquer les principes confucéens aux dominés;

3. Ces principes passent par l'étude des caractères;

4. L'étude des caractères basés sur les canons

confucéens renforce la vision "centre-

périphérie". La boucle est ainsi bouclée.

On remarque aussi que dans ce cycle, le maillon le plus faible est l'étude des caractères.

Il nous reste maintenant à voir comment cette doctrine s'est manifestée dans la société vietnamienne en général, et plus précisément dans les couches dirigeantes qui l'ont empruntée puis l'ont fait appliquer à l'échelle nationale. Pourquoi donc celle-ci fut-elle adoptée plutôt qu'une autre? Les raisons sans doute les plus évidentes de cet emprunt sont d'ordre historique. La longue domination chinoise de dix siècles (111 av. J.C. - 938 ap. J.C.) entrecoupée de révoltes et de luttes pour l'indépendance, constitue le cadre de la sinisation du Giao chi annexé à l'Empire du Milieu. La deuxième étape de cette domination allant de l'an 43 à l'an 543, marquée par la volonté de Si Nhiêp, le gouverneur chinois de cette province du sud, pose des jalons d'une intégration aux structures chinoises en démocratisant les connaissances. En effet, les Vietnamiens voient encore en Si nhiêp un grand homme de bonne volonté, un bienfaiteur. Après avoir assis des fondations la Chine poursuit et intensifie sa politique d'assimilation avec l'arrivée des Tang à la Cour impériale (618-907). Grâce à cette base politique, la culture chinoise sous sa forme confucéenne s'introduit et se répand au pays des Viet. L'étude des caractères han, du nom de la dynastie régnante, est encouragée et adoptée chez des Vietnamiens ayant soif de connaissances. Cependant faute d'historiographies vietnamiennes relatives à la domination chinoise on ignore l'étendue de l'expansion du confucianisme au Vietnam. Le manque de sources statistiques (démographie, enseignement, etc.) et de données sociologiques constitue un obstacle à la compréhension et à la description de ce fait. On ignore, par exemple, si les masses paysannes vietnamiennes savaient lire et écrire les caractères chinois, leurs réactions face à une culture d'origine étrangère, etc. On est alors amené à faire des hypothèses à partir des éléments connus qui sont plutôt des cas particuliers. L'envoi en Chine de quelques érudits signifie-t-il que la majorité des Vietnamiens connaissent les caractères? Par contre, si les Vietnamiens devaient partir en Chine pour obtenir des grades universitaires c'est qu'au Vietnam il n'y avait pas de structures comparables à celles existant en Chine à la même époque. L'Administration chinoise ne jugeait, peut-être pas nécessaire d'avoir une telle structure étant donné le nombre insuffisant des élites. Ou bien, comme le fait d'être couronné en Chine constituait une distinction sociale, il fallait maintenir ce rituel pour consolider le mythe de la grandeur de la culture chinoise. De nos jours ce processus de mythification fonctionne encore à merveille. Les pays du Tiers Monde envoient annuellement leurs contingents d'étudiants et cadres se former dans les pays dits développés. La dépendance politique des premiers passe entre autres par la dépendance culturelle.

Quoi qu'il en soit, il fallut attendre l'an 1070, soixante ans après la reconquête de l'indépendance nationale par les Ly, pour que la classe dirigeante vietnamienne édifiât le temple Van miêu pour rendre hommage à Confucius, et encore six ans après pour que les concours littéraires devinssent une institution nationale. Il est à noter aussi que ce monument construit dans la capitale reste l'unique lieu de culte dédié à Confucius. Quelle était la population de Hanoi à cette époque? Nul ne le sait avec exactitude. En tout cas elle ne pouvait dépasser quelques dizaines de milliers, étant donnée la superficie de la ville; et comme Hanoi était avant tout la capitale politique et administrative, ceux qui y vivaient, en dehors de la Cour, ne pouvaient être que l'élite mandarinale avec ses serviteurs. Quant à ceux qui vivaient d'activités économiques et d'artisanat, leur nombre aurait été insignifiant. On peut ainsi en déduire que le Van miêu, avec toutes ses significations, était essentiellement l'oeuvre de la Cour et du mandarinat, un lieu sacré où se déroulaient les rituels liés à l'exercice du pouvoir. En d'autres termes, le confucianisme était surtout le souci des classes dirigeantes qui reprenaient à leur compte le schéma des anciens maîtres pour avoir la haute main sur les affaires nationales, et pour maintenir le statu-quo de l'ordre établi.

L'adoption du confucianisme aurait été une nécessité dictée par les circonstances car les Vietnamiens n'avaient rien d'équivalent sur le plan de la pensée. Le bouddhisme aurait fait l'affaire, étant donnée sa diffusion dans la société vietnamienne à une date relativement avancée (IIe - IIIe siècle de notre ère). Mais à la différence du confucianisme, qui était aussi une doctrine étatiste, le bouddhisme visait à délivrer l'être humain de ses souffrances conditionnées par la vie; les bases politiques n'étaient pas nécessaires à son implantation. Par corollaire, cette doctrine ne pouvait être prise comme instrument de pouvoir. Or, tout pouvoir doit s'appuyer sur la notion de contrat passé entre gouvernants et gouvernés afin de perdurer. Cette composante du pouvoir restait le pivot du confucianisme étatisé. L'empereur, avec l'aide des classes dirigeantes, veillait sur le bien-être du peuple qui, en revanche, devait le payer pour les services rendus, en impôts, corvée et service militaire. C'était bel et bien le confucianisme qui a structuré la société vietnamienne en instituant les règles de conduite morale et sociale en public ou en privé. D'autres explications restent à explorer, néanmoins on pourrait avancer également l'idée que le tempérament et la mentalité des Vietnamiens étaient prêts à recevoir la doctrine confucéenne. Trinh Van Thao qui étudie dans un ouvrage récent 1 le rapport et le passage du confucianisme au communisme à travers trois générations d'intellectuels (1862, 1907, 1925) apporte à cet égard un éclairage inédit. Mais un examen de la culture villageoise permettrait de restituer chaque culture à sa place et d'en dégager ce qui lui est propre.

L E V I L A G E V I E T N A M I E N

O U L A C O N T R E - C U L T U R E

L'une des caractéristiques de la culture populaire villageoise au Vietnam réside dans sa tradition orale. L'organisation sociale s'appuie plutôt sur le village que sur la famille, ce qui représente à la fois sa force et sa faiblesse. La haie de bambou servant autant de défense naturelle que de frontière inviolable en est le symbole. Le centre décisionnelle de toutes les activités relatives à la vie du village n'est rien d'autre que la maison communale ou le Dinh. Étant donné que la riziculture occupe la place principale, les autres activités dépendent du calendrier agricole. L'artisanat (vannerie, tissage, travail de la soie, menuiserie, sculpture sur bois ...) représente une place non négligeable dans certains villages, mais d'autres se contentent uniquement du produit des récoltes. La période de repos est souvent matérialisée par les fêtes, temps indispensable à la régénération, au renouvellement des forces physiques et spirituelles. Si les cérémonies et les réceptions les plus solennelles ont lieu à la maison communale, les fêtes qui sont par ailleurs de hauts lieux de sociabilité et de convivialité s'y déroulent également. L'harmonie de la culture villageoise repose sur l'articulation d'un ensemble de facteurs aussi nécessaires les uns que les autres. Si on en supprime un pour une raison ou une autre, l'équilibre sera rompu et il s'ensuivra des conséquences fastes ou néfastes selon l'interprétation de l'observateur en place.

Nous souhaitons, dans la mesure du possible et sur certains aspects, parvenir à une étude comparative de deux cultures, l'une académique basée sur les textes, et l'autre populaire appuyée sur la tradition orale. Cependant, ce serait simpliste de dire que d'un côté on a la culture confucéenne, et de l'autre, la culture populaire, car cette dernière représente un conglomérat de cultures régionales qui, à degrés divers, sont traversées par la culture dominante avant de se subdiviser en cultures villageoises. Mais pour des raisons matérielles nous ne pourrions traiter en profondeur toutes les cultures régionales du Nord-Vietnam. Nous nous proposons donc de donner un cadre général puis des cas ou des aspects qui nous semblent révélateurs de la tradition populaire. Ce constat nous servira par la suite d'indicateur dans la confrontation entre la modernité et la tradition.

I. Généralités

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de préciser les quelques termes souvent utilisés pour désigner la commune vietnamienne:

Làng : terme vietnamien désignant l'unité de l'espace vital néanmoins complète des paysans;

Xa ( ) : terme sino-vietnamien désignant l'unité administrative dans certaines régions. Dans le delta et sur les hauts plateaux du Nord-Vietnam, un xa peut comprendre un ou plusieurs làng, selon le cas. Quand un làng fait partie d'un xa il prend alors le nom de thôn, terme sino-vietnamien.

Ainsi thôn et làng ont la même signification, mais chacun renferme ses propres couleurs. Làng, chargé d'affectivité, est utilisé surtout dans le langage courant, tandis que thôn avec son côté administratif est surtout employé dans les écrits officiels 1. Une autre caractéristique est à signaler également: chaque village vietnamien possède deux noms, l'un vulgaire (tên nôm), l'autre littéraire (tên chu). Il va sans dire que la tradition orale aime à employer le nom vulgaire et que le nom littéraire est laissé aux bons soins des administratifs.

Bien que le village vietnamien ait fait couler beaucoup d'encre depuis la colonisation, il n'en reste pas moins un sujet difficile à saisir dans sa globalité, et l'intérêt qu'il suscite n'a cessé de s'accroître durant ces deux dernières décennies. Au début des années 1970 il était question d'organiser au Vietnam un colloque sur le thème "La campagne vietnamienne dans l'histoire" mais le climat de guerre a empêché cette concrétisation. Cependant l'acte du colloque, rassemblant des écrits de spécialistes de compétence très diverses, a été publié en deux volumes, le premier en 1977 et le deuxième en 1978 par "l'Edition des sciences sociales" de Hanoi 1. Il n'en demeure pas moins que bien des questions subsistent. Par exemple, celle liée à l'origine du làng, qu'on ignore encore.

Le nom de xa est mentionné, semble-t-il, pour la première fois, dans les annales locales vers la fin de la domination chinoise en Annam. A en croire Nguyen Huu Khang, "Khuc Thua Hao, gouverneur annamite (907-917), divisa le pays en phu (préfectures), huyên (districts) et xa. Mais nous ne savons rien de l'organisation du xa à cette époque" 2. Cependant d'après cet auteur, le premier recensement des inscrits eut lieu au cours de l'année 1082; et sous le règne de Trân Thai Tôn (1225-1258), les deux catégories d'administrateurs communaux étaient recrutés parmi les mandarins appartenant au moins à la 6e classe (administrateur-adjoint) et à la 5e classe (administrateur principal). Quant à savoir si le làng est une institution chinoise, il est de plus en plus difficile de l'affirmer, même si les travaux de Luro et de Ory vont dans ce sens. Ceci au moins pour deux raisons.

- D'abord, la notion chinoise du "village" a toujours été définie comme un groupement de familles, et le conseil communal était formé uniquement de chefs de famille. Au pays d'Annam le làng est lié à l'idée de regroupement d'un certain nombre d'occupants (et non de familles) et à l'existence d'un espace vital qui leur avait été attribué. Le conseil des notables ne se compose pas de chefs de famille mais de représentants du village.

- La maison communale ou dinh dont certains font coïncider le début de l'existence avec la fondation des Trân (XIIIe siècle), mais dont on ignore toujours l'origine, avait une architecture différente de celle de son homologue en Chine, puisque ce bâtiment était construit sur pilotis, d'après les vestiges trouvés par les archéologues vietnamiens, comme l'habitat des minorités ethniques du Vietnam (Muong, Thai... ), et celui des peuples voisins (Lao, Khmer, Thaïlandais, ...).

Pour comprendre la société vietnamienne on ne peut faire l'impasse sur le village vietnamien. L'ethnologue Nguyên Tu Chi dirait, en d'autres termes que " comprendre le làng revient à avoir en main une base minimale et nécessaire pour comprendre la société des Viet, en particulier, et la société vietnamienne en général", puisque le village vietnamien est "la cellule vivante de la société vietnamienne, le produit naturel du passé chez le Vietnamien riziculteur" 1. Il est généralement admis que le village vietnamien bénéficie d'une certaine autonomie interne à l'égard du pouvoir central. "La commune annamite, écrivait Nguyên Van Huyên dans une étude sur ce thème, est reconnue depuis toujours comme impénétrable" 2. Le journal Ngày nay, dans son numéro du 7 mai 1935, allait dans le même sens: "Derrière les touffes de bambou, chaque village vietnamien est un monde à part. Si l'organisation administrative est identique partout, les coutumes et les usages varient d'un village à l'autre".

Il est à remarquer que deux populations de deux villages voisins, séparés seulement par une rizière, ont souvent des accents linguistiques différent 1. A quoi tient ce phénomène ? Les gens du village l'attribuent facilement à la nature de l'eau consommée, c'est à dire trouvée dans le puits du village. Quoi qu'il en soit, ce trait linguistique s'ajoute aux autres particularités de chaque village, qui constituent en somme sa propre identité. Et on peut dire, sans trop prendre de risque, que chaque village vietnamien forme une unité à la fois politique, économique, sociale, culturelle et cultuelle, et que chaque villageois, homme ou femme, enfant ou adulte, a la charge de maintenir cette cohésion et de la perpétuer. On ne peut s'empêcher, à cet égard, de poser la question : "Quelle est alors la place du pouvoir central dans cette forteresse?" Il est indéniable que le village ne peut jouir d'une indépendance totale. L'administration centrale intervient au niveau du contrôle des inscrits qui est jalousement gardé par les autorités villageoises. En fait, elle ont peur des conséquences éventuelles. Nguyên Van Huyên donne l'exemple du village Da nguu dans la province de Bac ninh qui n'avait que 909 inscrits d'après le recensement de 1931, mais une fois la vérification faite, on en comptait 2348 2. En effet, le contrôle des inscrits est un outil redoutable pour le pouvoir central, car il permet de déduire la part des impôts à prélever, le quota des corvéables et enfin le contingent mobilisable pour le service national; ce sont les trois principaux services que le village doit lui rendre. Dans l'ancien temps, la Cour devait recourir à la peine de mort pour punir les responsables du village qui auraient fait des déclarations mensongères sur ces chiffres. (La bataille des chiffres, comme on le voit, ne date pas de l'époque coloniale mais est bien antérieure.) Par ces trois contraintes, l'Etat arrivait à dicter sa politique et à imposer une certaine rigueur économique au village. (Il est à souligner que même à l'heure actuelle l'Etat tire l'essentiel de ses ressources des impôts versés par les villages, puisque le régime de l'impôt sur le revenu n'existe toujours pas pour les citoyens.) Les autres dimensions (culturelles, cultuelles, sociales...) sont prises en main directement par le village.

On a vu plus haut que l'existence du village est étroitement liée à celle de son espace, formé du territoire destiné à l'habitat, et des rizières. L'organisation de l'espace suit un schéma assez commun : l'habitat s'ouvre sur les rizières 1. Si l'espace réservé à l'habitat est fermé par la haie de bambou, en revanche l'intérieur du village est complètement ouvert. En effet, les portes de chaque maison restent ouvertes toute la journée et les maisons communiquent entre elles malgré la séparation apparente que constituent les murets 2. Cette particularité confirme donc l'unité du village face à l'extérieur. D'ailleurs, quand un individu étranger au village franchit pour la première fois la haie de bambou, il se trouve devant une sorte de labyrinthe dont seuls les villageois détiennent le secret. Pour cette raison, en temps de guerre, le village demeure le refuge naturel pour ceux qui veulent échapper au contrôle de l'adversaire. Le sentiment national, l'esprit nationaliste chez les Vietnamiens n'étonnent plus les observateurs, cependant ils sont avant tout "le peuple du village" (dân làng) avant d'être les citoyens, le peuple de la nation (dân nuoc). Fier de ses traditions et de son mode de vie, fort de la solidarité communautaire, le village s'érige en quelque sorte en une autorité de fait pour contrebalancer le pouvoir central. L'expression qui est sur les lèvres de chaque villageois phep vua thua lê làng (l'ordre du roi cède le pas aux coutumes du village) en est la preuve. A l'heure actuelle, on voit, par exemple, à l'entrée de certains villages, un écriteau qui prévient les visiteurs motorisés qu'ils ont à payer une petite "taxe de circulation" qui servira à l'entretien des routes. Cette initiative échappe totalement aux autorités centrales, en l'occurrence le parti. Cependant, en cas de désaccord avec le pouvoir, le village ne cherche jamais à l'affronter, à s'opposer par la force, mais au contraire, il s'efforce de trouver des moyens plus dissuasifs pour ne pas le heurter. Seul le résultat compte, la façon d'agir doit être la plus souple mais aussi la plus efficace possible, quitte à faire des détours, à être lésé en apparence. En un mot, la culture villageoise préfère le consensus, le compromis à tout acte extrémiste.

Hier comme aujourd'hui, l'existence d'un village repose avant tout sur la riziculture. Au Nord-Vietnam depuis fort longtemps les paysans arrivent à avoir deux récoltes par an : le riz du cinquième mois (vers juin) et le riz du dixième mois (vers novembre), plus connus respectivement sous les vocables de "vu chiêm" et "vu mùa". Pour assurer un travail efficace et avoir un bon rendement, les paysans ont recours à une répartition des tâches entre toutes les personnes en âge de travailler. Au niveau d'une famille, la cogestion assurée à la fois par l'homme et la femme témoigne d'une entente et d'une responsabilité partagée. On a tendance à croire que le travail le plus pénible repose sur l'homme, mais en réalité la femme fait preuve d'une endurance inégalée. Prenons le cycle agraire, et nous constatons que la femme fournit des efforts au moins égaux à ceux de l'homme.

Répartition des tâches agricoles entre l'homme et la femme

-

Tâches

homme

femme

Labourage

h

Hersage

h

Semailles

f

Repiquage

f

Irrigation

h

f

Moissons

h

f

Battage

h

f

Décorticag

h

f

Blanchissage

f

Il est vrai que le labourage et le hersage demandent un effort physique de la part de l'homme, mais la grosse part n'est-elle pas déjà fournie par l'animal, en l'occurrence le buffle? Il n'en est pas de même pour le repiquage qui, certes, ne nécessite pas un effort physique incommensurable; cependant la femme doit, à longueur de journée, courber le dos pour effectuer ce travail. Une personne non initiée aurait le dos "cassé" au bout d'une journée de repiquage. La remarque d'un observateur français, en poste à Hanoi, qui travaille sur l'agriculture au Vietnam, en voyant des Vietnamiennes d'un certain âge marcher le dos courbé dans les rues, résume bien cette tâche :"On dirait qu'elles continuent à repiquer leurs plants de riz." Cette étape est considérée par l'ethnologue Nguyen Tu Chi comme la plus pénible de la riziculture. En effet, il s'agit d'un travail de fourmi que seule la main de l'homme, par expérience, peut assurer. A ce jour aucune mécanisation n'a été possible. Le travail de la femme ne s'arrête pas là, on voit encore de nos jours des femmes au visage camouflé pour se protéger contre la chaleur torride de l'été, irriguer les rizières aux heures les plus chaudes de la journée (midi - quatorze heures).

Par ailleurs, si les travaux agricoles s'insèrent étroitement dans le tissu économique villageois, ils s'enracinent aussi profondément dans la tradition. La vie moderne a apporté le calendrier grégorien mais les villageois continuent, même à nos jours, à vivre avec le calendrier lunaire. Les semailles, les récoltes, et diverses activités, qu'elles soient publiques ou privées, reposent encore sur celui-ci. Dans le quotidien c'est encore lui qui sert de repères temporels dans les conversations.

II. L'appareil administratif

Si l'appareil administratif villageois vietnamien a subi des secousses à différentes époques il n'en demeurait pas moins un trait identitaire de la culture villageoise. Son évolution nous importe moins que son enracinement. Pour cette raison précise la présentation qui suit ressemble plutôt à une constante historique qu'à une confrontation avec la modernité.

Décrire l'appareil administratif du village vietnamien revient à identifier ses rapports avec le pouvoir central. Ici, l'appareil administratif répond à deux prérogatives. D'abord, le village, comme identité et unité politique, sociale, culturelle et cultuelle, se doit de se doter d'une règle de fonctionnement interne; d'autre part, l'Etat centralisateur a besoin d'un outil sur lequel il agit afin de pouvoir contrôler l'ensemble du territoire. De là découlent deux logiques, deux modèles ou deux pratiques, parfois antagonistes, qui se heurtent, parfois dépendants, qui s'interpénètrent selon les époques où l'Etat est fort ou faible. Néanmoins ces deux modèles qui ne partagent pas les même intérêts choisissent le même mode de représentation. En effet, le village vietnamien est, dans l'un ou dans l'autre modèle, représenté par une personne, à savoir le chef du village.

De tout temps et à n'importe quelle époque, le village vietnamien reste le pivot de la survie nationale en temps de paix comme en temps de guerre. De tout temps aussi, le village résiste à toute tentative de changement que ce soit sur le plan administratif, politique ou culturel, surtout s'il se sent menacé par la perte d'identité ou d'autonomie qui en découlerait. Tout souverain sait en tenir compte et essaie de l'utiliser à ses fins. Comme tout régime d'inspiration étatique, les monarchies de l'ancien Vietnam devaient compter et s'appuyer sur leurs instruments de pouvoir pour gouverner. Ce prolongement de l'autorité centrale se nommait "mandarinat", et était formé de lettrés reçus aux concours littéraires. C'était parmi ces gradés que le pouvoir central choisissait ses administrateurs communaux. A l'époque des Trân (1225-1400), on distinguait parmi eux deux catégories:

- les dai tu xa, recrutés parmi les mandarins de 5e classe et des classes supérieures;

- les tiêu tu xa, recrutés parmi les mandarins de 6e classe et des classes inférieures 1.

Par la suite, aussitôt arrivé au pouvoir, Lê Loi (1427-1433) a rétabli l'institution des mandarins communaux supprimée sous les Minh. Il en nommait trois dans les grands villages ayant plus de 100 inscrits, deux dans les moyens villages dont le nombre des inscrits était compris entre 50 et 100, et un dans les petits villages ayant moins de 50 inscrits 1. Peu à peu, cette nomination est devenue une attribution des mandarins des phu (préfecture) ou des huyên (district). Les mandarins communaux avaient la charge de "l'administration générale des affaires de la commune, de l'instruction et de la solution des procès, d'instruire et de policer les habitants" 2. De ce fait, l'Etat ne connaissait le village qu'à travers ses hommes, ceci pour deux raisons voulues à la fois par les uns et par les autres. D'un côté, le pouvoir central reconnaissait le village comme une personne morale, une unité sociale représentée par un seul homme désigné par lui, et ne cherchait pas à avoir affaire directement avec les individus. A cet égard, il suffisait que quelques individus sèment le désordre (pillage, révolte...) pour que tout le village fût puni par les autorités supérieures. De l'autre côté, le village se gardait de tout divulguer, de rapporter les activités et les affaires internes au représentant officiel, en qui il n'avait pas entièrement confiance.

Pour se maintenir au pouvoir, les monarques avaient besoin des contributions du peuple entier à qui il faisait appel pour le service militaire, pour la corvée, pour payer les impôts et diverses taxes. Ces trois obligations indiscutables, les mandarins communaux devaient veiller à les faire appliquer. C'était sur eux que pèseraient les menaces si les impôts tardaient à venir, si le contingent pour le service militaire ou la corvée manquait d'effectifs. Ayant la charge de mener à bien les affaires, ils répercutaient les menaces sur le village par l'intermédiaire de son représentant. A l'inverse, pour satisfaire le peuple, l'Etat le payait pour les services rendus en mettant un certain nombre de terres à sa disposition. Rappelons au passage qu'en vertu de la monarchie d'inspiration confucianiste, le territoire national relevait de la propriété du roi, qui déléguait aux mandarins communaux l'attribution des terres cultivables à chaque village, selon le nombre d'inscrits et les règles définies par le cadastre. En général tous les trois ans, la répartition des terres devait être revue et corrigée en fonction des données réelles du moment. L'adage populaire dit aussi à ce propos que "Les terres appartiennent au roi, la pagode au bouddha" (dât cua vua chùa cua but). Mais l'Etat, lui aussi, avait ses devoirs envers le peuple. Il revenait à lui d'assurer la sécurité, la défense du territoire, de faire reculer les risques de calamités naturelles, d'écarter les fléaux et d'entreprendre les grands travaux hydrauliques .

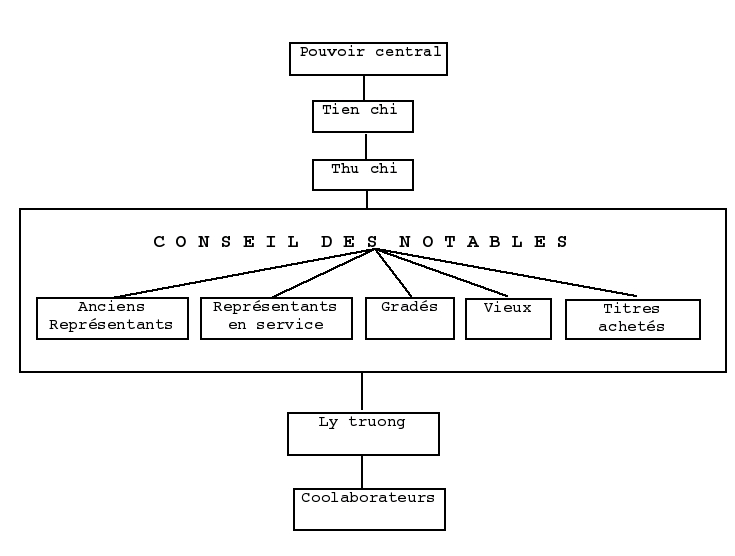

Nous venons de retracer brièvement la logique voulue par l'Etat centralisé pour établir son emprise sur le village. Bien que la nature des rapports, les attributions des tâches soient connues, nous nous heurtons à une zone d'incertitude quant à la pratique décisionnelle, à savoir sur qui reposait le véritable pouvoir au sein d'un village vietnamien. Faute de sources et de travaux approfondis nous nous contentons de donner l'organigramme qui nous paraît le plus vraisemblable et le plus fréquemment rencontré. En d'autres termes, le modèle proposé repose sur un minimum d'organes fonctionnels et qui a survécu jusqu'à l'époque coloniale. Nous obtiendrons un appareil de type "vuong tuoc" (modèle étatique ou littéralement "prestige lié au roi") qui comprend:

- le Tiên chi, personnage le plus gradé du village. C'est à lui que revient le pouvoir de décision sur toutes les affaires du village. Tout acte administratif doit d'abord comporter sa signature. Il occupe la place la plus prestigieuse dans les réunions et dans les repas à caractère public. Il a toujours droit à la "tête du cochon" (thu lon), la partie de l'animal réservée symboliquement à la plus haute hiérarchie.

- le Thu chi, l'adjoint du précédent dans les grands villages. Il le seconde. Sa signature dans les écrits officiels vient juste après celle du Tiên chi; par contre, il n'a pas droit à la "tête du cochon" lors des festivités, à moins que son supérieur veuille bien la partager avec lui.

- Le ky muc, ou conseil des notables formés de gradés, d'hommes d'âge (60 ans ou plus), d'anciens notables, d'anciens représentants et de représentants en exercice du village. Mis à part les gradés, tous les autres membres du conseil doivent, pour être reconnus par tout le village, officialiser leur titre en organisant un grand repas au dinh. C'est le rituel "khao vong". Font partie aussi du conseil ceux qui ont acheté des titres à la Cour. Cette pratique permet à la Cour dans les moments de "vaches maigres", d'avoir des rentrées en nature en vendant un certain nombre de terres. Il va de soi que seuls les riches propriétaires peuvent les acheter.Il semble bien que toutes les affaires du village reposent sur ce conseil présidé par le "Tiên chi". Les hommes âgés, pourtant membres à part entière, n'assistent aux réunions qu'à titre consultatif au mieux, sinon ils sont réduits au rôle de simples observateurs. L'une des attributions du conseil consiste à nommer le "Ly truong".

- Le "Ly truong" est le représentant officiel du pouvoir central devant le village et inversement. Les décisions de l'un ou les réclamations de l'autre passent par lui avant d'atteindre la partie adverse. Etant nommé par le conseil des notables, il a la charge d'exécuter ou de faire exécuter par ses collaborateurs les décisions prises par celui-ci. Cependant son entrée en fonction n'est effective qu'à partir du moment où il est reconnu par le village (les habitants) et par les autorités supérieures au Huyên dont dépend le village. C'est sur lui que pèsent les menaces, les critiques quand l'Etat se juge insatisfait des contributions du peuple; et c'est contre lui que se retourne le village s'il le trouve injuste ou partial dans ses actes. Effectivement, le village a le droit, en principe, d'intenter un procès contre lui devant le mandarin du district. Parmi les collaborateurs du "Ly truong", on trouve en général:

- un "thây tu", lettré ayant pour tâches de rédiger les voeux, les prières dans les cérémonies;

- un "thây thông giang", chargé de traduire et d'expliquer toutes les décisions administratives venant d'en-haut au village;

- un "thu bô", responsable des registres des inscrits et du cadastre;

- un "lang cai", gardien de tout acte de vente, d'achat, de changement de propriétaire, etc.;

- un "thây sa nam", responsable des rites

- un "ông tu", gardien de la maison communale;

et enfin, un personnage marginalisé, au service aussi de tout le monde, appelé "thang mo", à qui on demande d'annoncer des nouvelles au village, de convoquer/inviter les intéressés aux réunions, etc. Ce jeune homme indésirable parcourt alors le village en tapant sur son "mo" 1 pour attirer l'attention de chacun.

ORGANIGRAMME DE L'APPAREIL ADMINISTRATIF

DU VILLAGE VIETNAMIEN